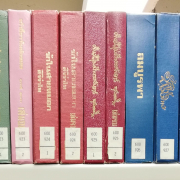

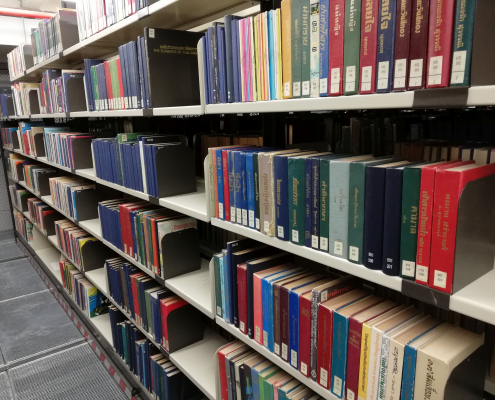

Die Staatsbibliothek erhielt 2013 eine Schenkung von mehr als 500 Büchern in burmesischer Sprache. Die Bücher stammen aus der umfangreichen Sammlung der Burmanistin Dr. Annemarie Esche, die durch zahlreiche Publikationen über die burmesische Sprache, Kultur und Literatur bekannt wurde, wie z.B. Der Markt von Pagan (Verlag Volk und Welt, Berlin, 1968), Märchen der Völker Burmas (Insel-Verlag, Leipzig, 1976) oder Die goldene Pagode (Gustav Kiepenheuer Verlag, Leipzig und Weimar, 1985). Sie ist ebenfalls Autorin der einzigen Wörterbücher der Sprachenkombination Burmesisch (Myanmar) – Deutsch: Wörterbuch Burmesisch-Deutsch, Verlag Enzyklopädie, Leipzig, 1976 sowie Wörterbuch Deutsch – Myanma (Helmut Buske Verlag, Hamburg, 2011). Letzteres hat sie gemeinsam mit ihrem Mann Otto Esche herausgegeben, auf den sie ihre Begeisterung für die burmesische Sprache übertragen konnte.

Das Interesse an Burma begann für beide bereits Anfang der 1960er Jahre, als Annemarie Esche das Deutsche Institut in Rangun leitete und Otto Esche als Diplomat der DDR an der dortigen Botschaft tätig war. Annemarie Esche erlernte die burmesische Sprache, begann Literatur zu übersetzen und nach ihrer Rückkehr unterrichtete sie an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. Ab 1979 lehrte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin und leitete dort bis zu ihrer Pensionierung 1986 das Fachgebiet Burmanistik. Auch danach arbeitete sie mit viel Enthusiasmus an ihrem opus magnum, dem tausendseitigen Wörterbuch Deutsch-Myanma, weiter. Aufgrund Annemarie Esches zahlreicher Aufenthalte in Burma – die in Zeiten begannen, als nur sehr wenige Menschen nach Burma reisten und der Kauf burmesischer Bücher für Bibliotheken schwierig war (was teilweise immer noch zutrifft) – können wir uns heute äußerst glücklich schätzen, diese umfangreiche Sammlung aus vier Jahrzehnten in unserem Bestand zu haben.

Die Sammlung umfasst burmesischsprachige Bücher hauptsächlich aus den Bereichen Literaturwissenschaft, Belletristik, Lyrik, Geschichte, Politik, Buddhismus, Kunst, Architektur, Ethnologie, Bildungswesen sowie Sprachwissenschaft und Grammatik. Sie ergänzt die bereits bestehende Sammlung burmesischer Literatur hervorragend.

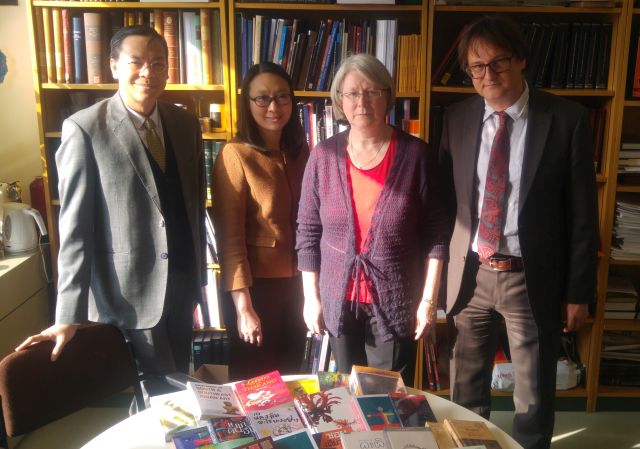

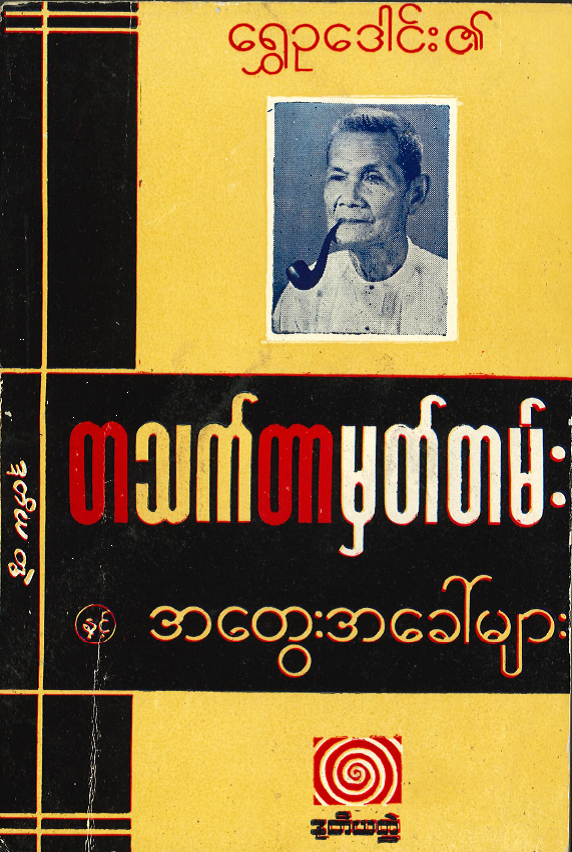

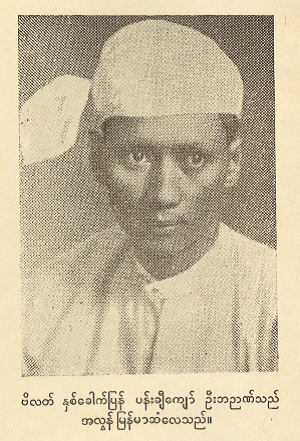

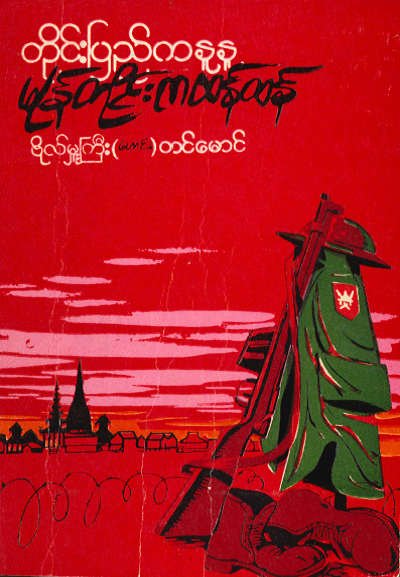

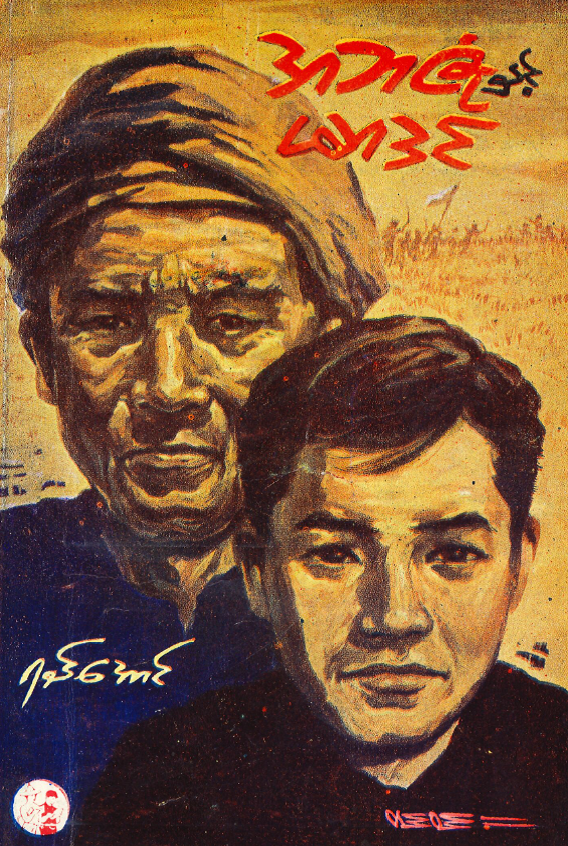

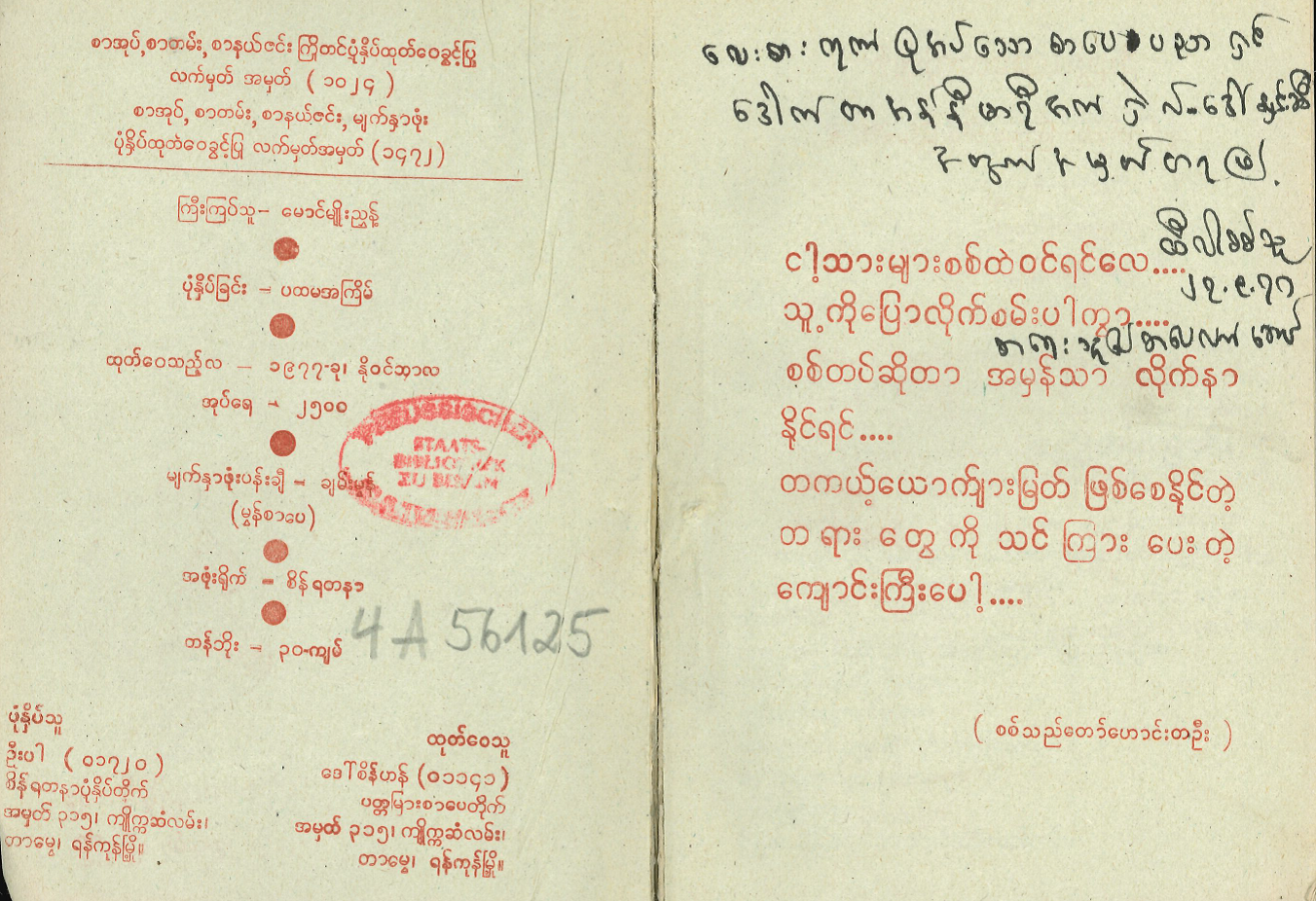

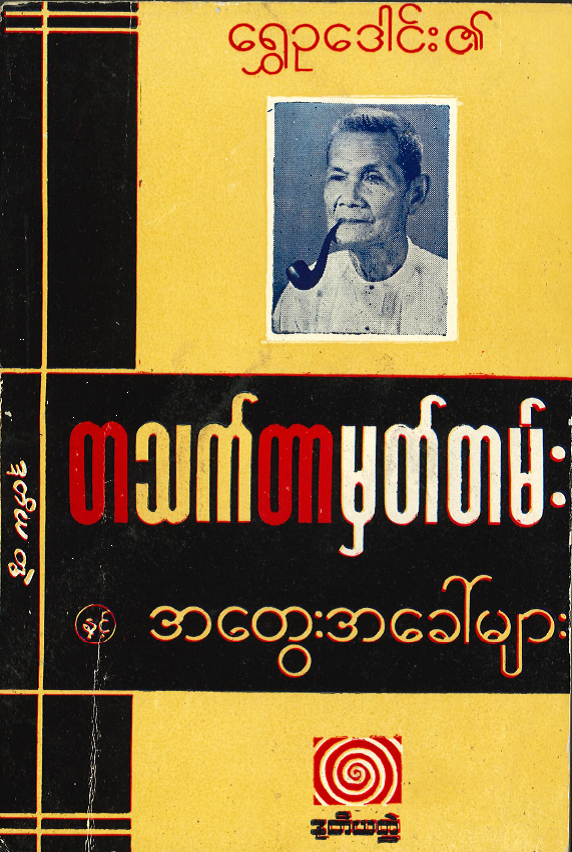

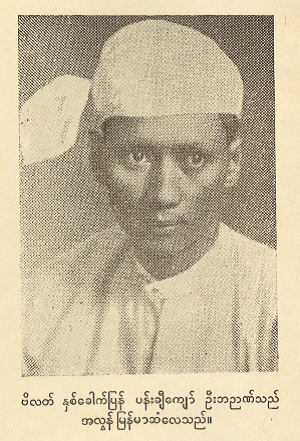

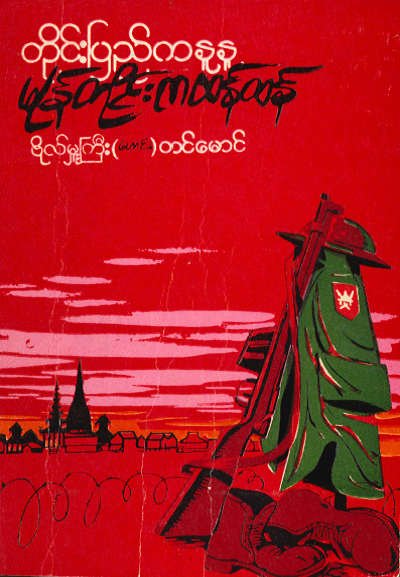

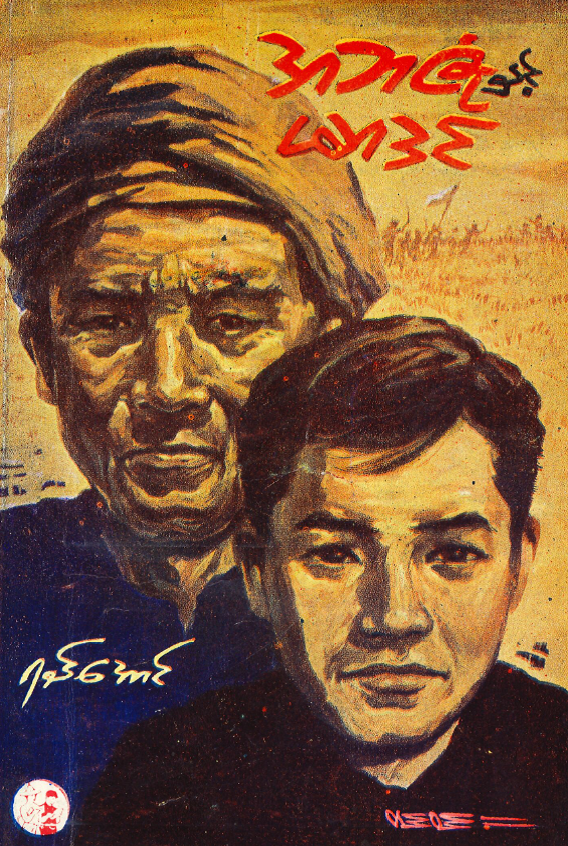

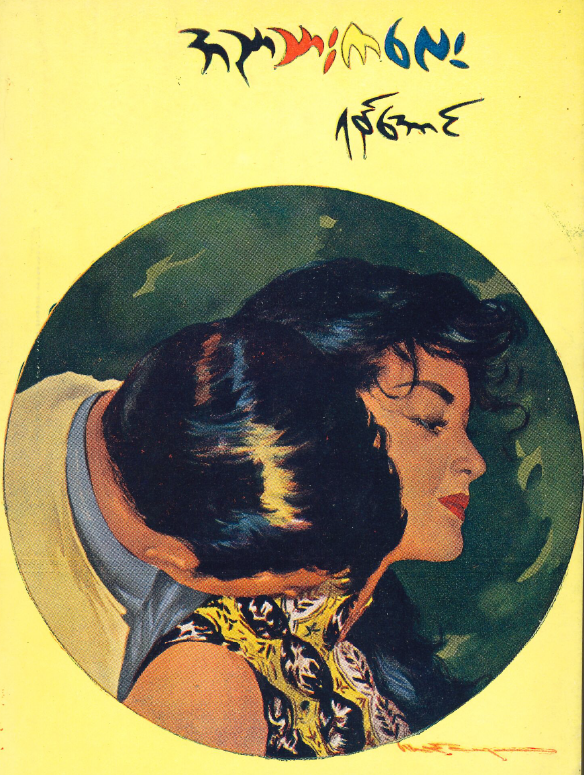

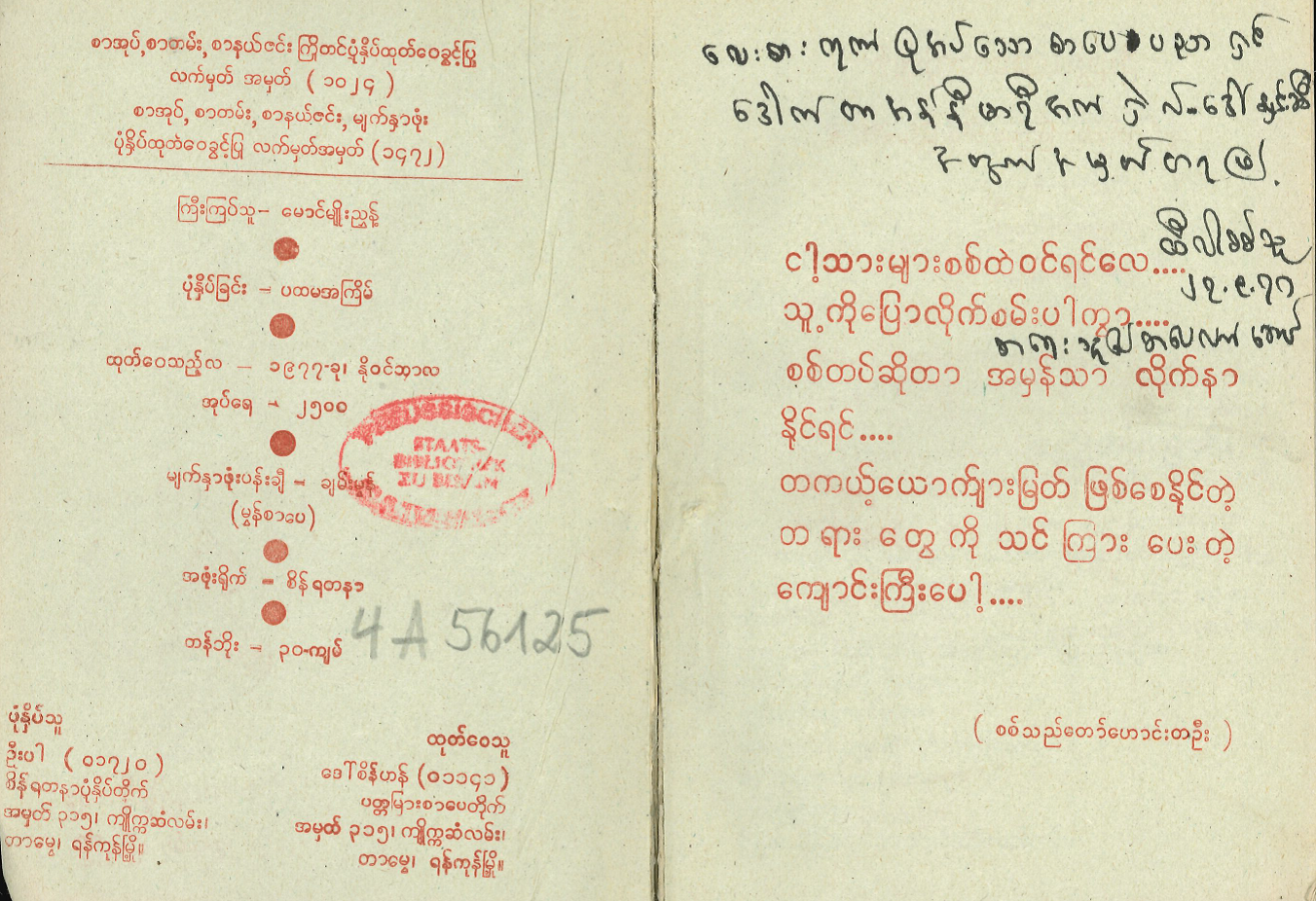

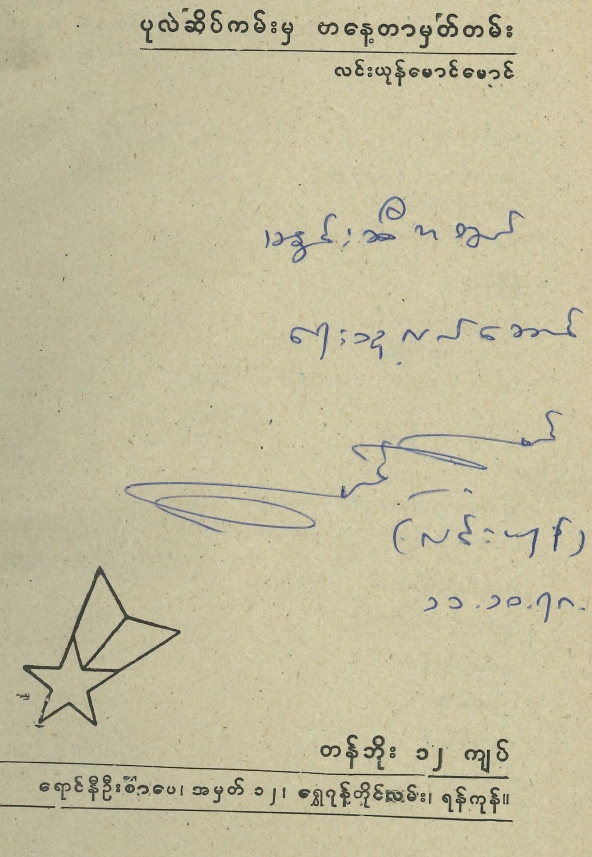

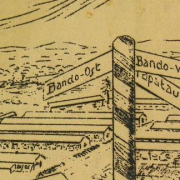

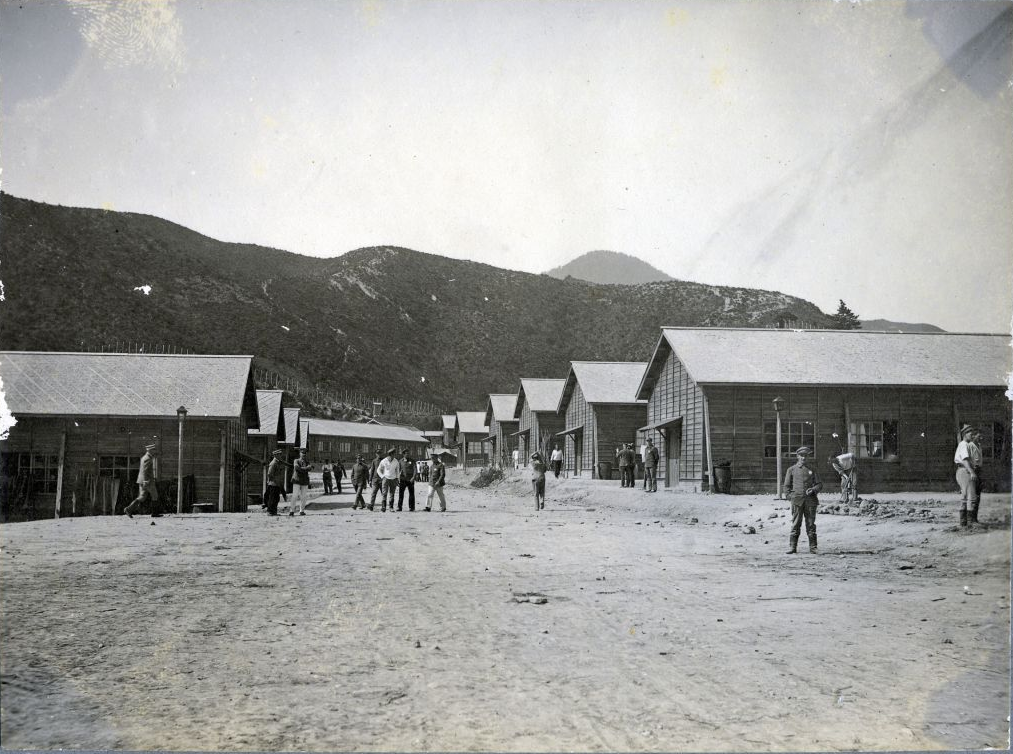

Unter den Büchern befinden sich zahlreiche Biografien bekannter Persönlichkeiten wie die des Schriftstellers Shwe U Daung (1889-1973; Lebensbericht und Ansichten von Shwe U Daung – ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်း၏ တသက်တာမှတ်တမ်း နှင့် အတွေးအခေါ်, Abb. 1), des Malers Ba Nyan (1897-1945; Leben und Werk von U Ba Nyan – ဦးဘဉာဏ်၏ဘဝနှင့် သူ့လက်ရာ, Abb. 2), des Oberbefehlshabers der burmesischen Streitkräfte im ersten Anglo-Burmesischen Krieg Maha Bandula (1782-1882) (Bandula – ဗန္ဓုလ, Abb. 3) sowie des burmesischen Pali- und Buddhismus-Gelehrten U Pe Maung Tin (1888-1973; Pe Maung Tin bzw. Vater Langlebig – ဖေမောင်တင် သို့မဟုတ် ဘသက်ရှည်). Aber auch Erinnerungen verschiedener Burmesen an einzelne Abschnitte ihres Lebens gehören dazu wie der Bericht eines unbedeutenden Soldaten – အညတရစစ်သည်တစ်ဦး၏မှတ်တမ်း (Abb. 4) von Khin Maung Nyo über seine Erlebnisse in der Armee seit der Gründung der Burma Independence Army 1942.

Abb. 1: Biografie des Schriftstellers Shwe U Daung (1961)

Abb 2: Portrait des Malers Ba Nyan aus der Biografie Leben und Werk von U Ba Nyan von Min Naing (1974)

Abb. 3: Maha Bandula, Bild aus der Biografie Bandula von Thein Maung (1948)

Abb. 4: Bericht eines unbedeutenden

Soldaten von Khin Maung Nyo (1969)

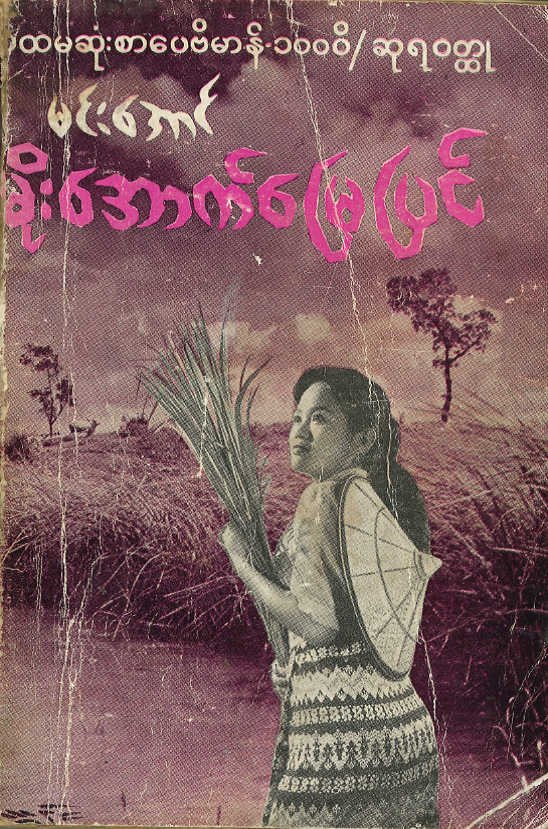

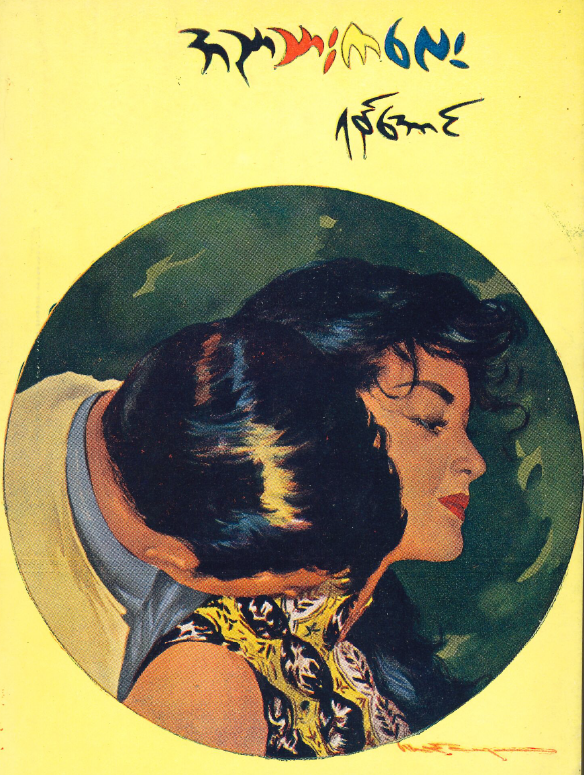

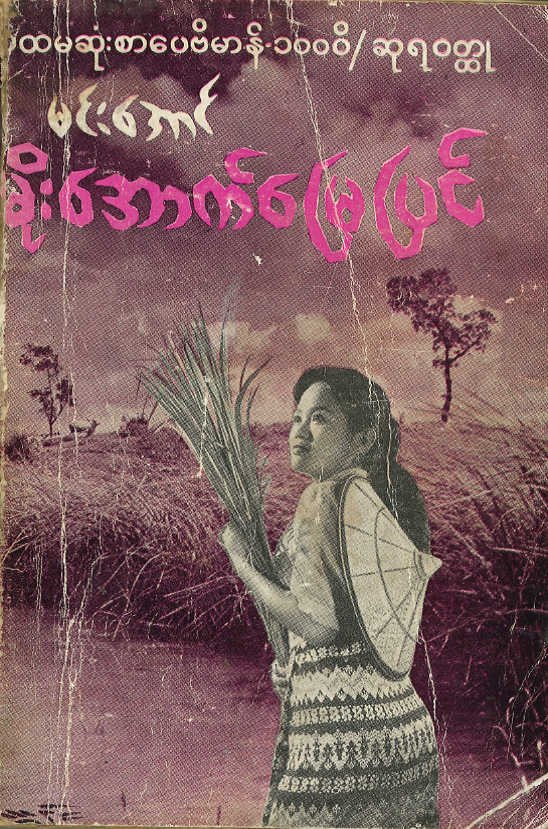

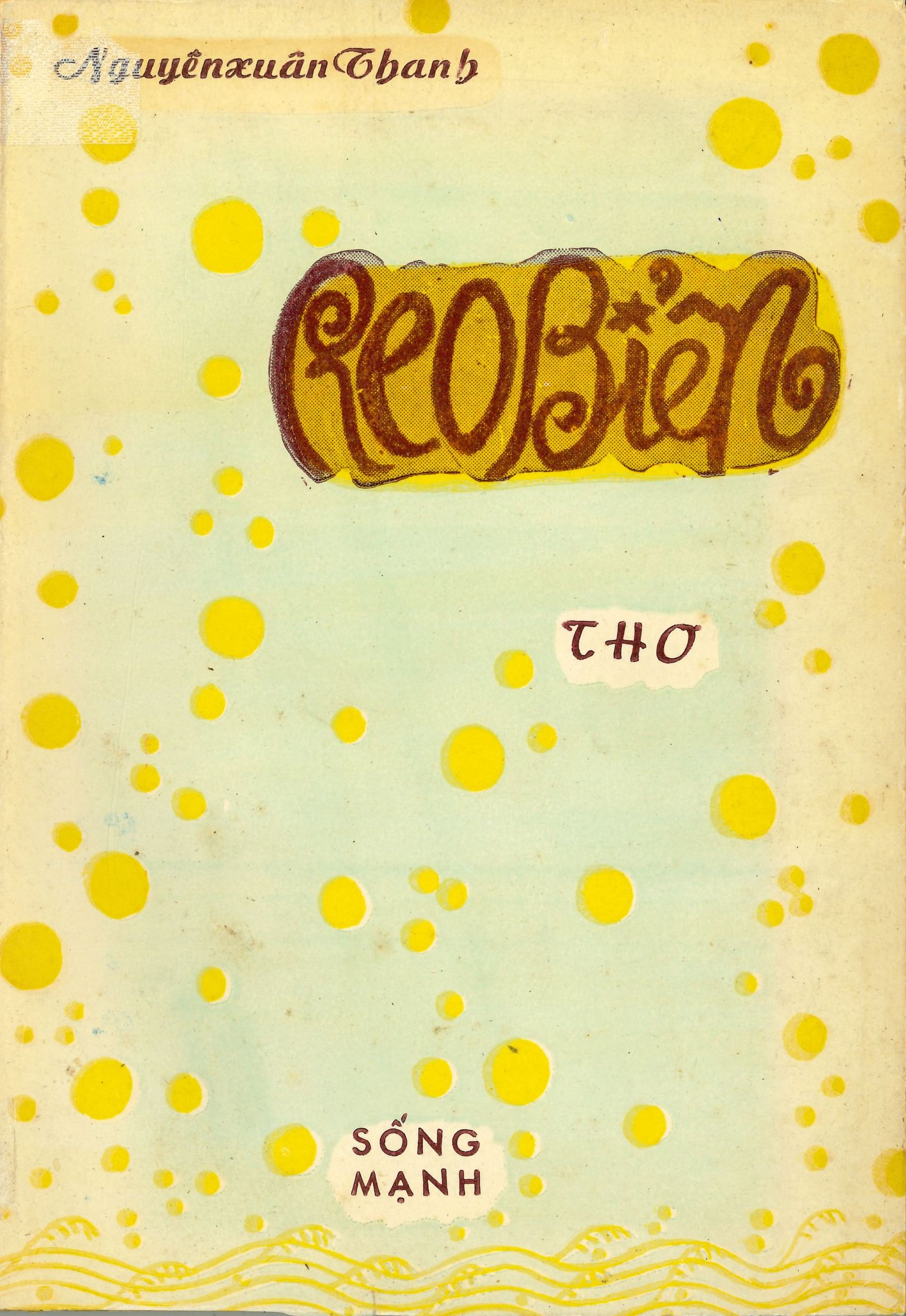

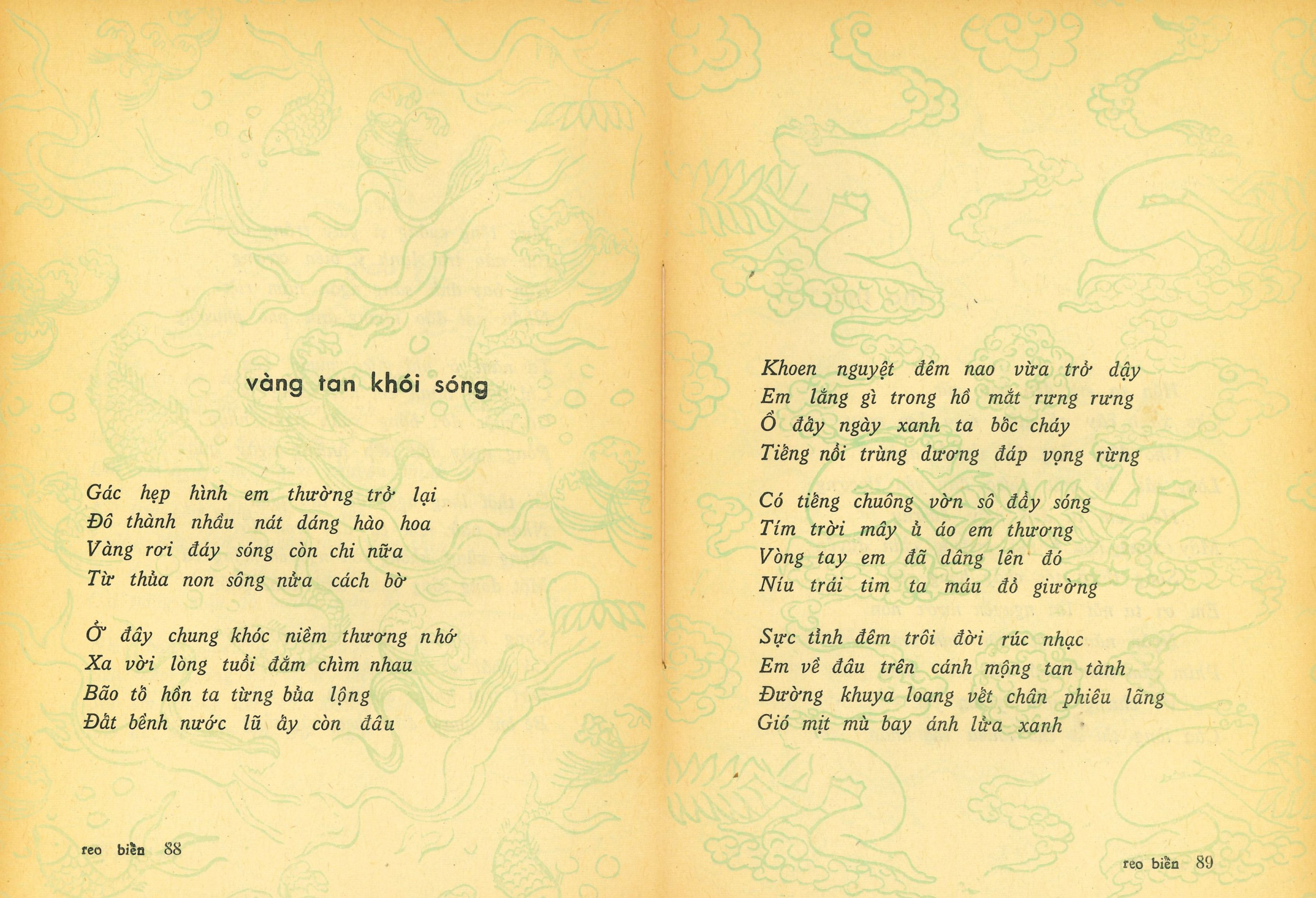

Eine große Anzahl von Romanen gibt Einblicke in die verschiedenen Lebenswelten der Burmesen. So lernt der Leser in dem Roman Land unter dem Himmel (မိုးအောက်မြေပြင်, 1962, Abb. 5) von Min Aung den bäuerlichen Alltag kennen. Die Lebenswege verschiedener Frauen kann der Leser in dem Roman Kathit-Blüte – ကသစ်ပန်း (1963?) von Khin Hnin Yu verfolgen. U Hla (Fremde Lebenswege – မနီးတဲ့ဘဝခ ရီး, 1971) und Maung Thara Wer lockt uns die Katze heraus? (ကြောင်ကို ဘယ်သူ ခြူဆွဲပေးမလဲ, 1977) verarbeiten in ihren Romanen eigene Erfahrungen in burmesischen Gefängnissen in den 1950er Jahren. Etliche Romane spielen vor dem Hintergrund des Unabhängigkeitskampfes wie z.B. Viele Tage (နေ့ပေါင်းများစွာ, 1972) von Soe Naing oder Unsere Kameraden von einst (တခါတုန်းက ဒို့ရဲဘော်, 1963) von Min Shin oder anderer historischer Ereignisse wie beispielsweise dem Saya San-Aufstand 1930-1932 (Vater Zone und Madin, 1977, von Yan Aung, Abb. 6). Auch die Liebe ist ein zentrales Thema in burmesischen Romanen. So beschreibt Yan Aung in Der Junge aus Obermyanmar (အညာစားကလေး, 1962, Abb. 7) wie sich ein armer Waisenjunge und die Tochter eines hohen Beamten ineinander verlieben, diese Liebe jedoch erst nach vielen Jahren, in denen sich der junge Mann eine Existenz aufgebaut und den sozialen Aufstieg geschafft hat, in Erfüllung geht. Auf eine wahre Begebenheit geht der Roman Ein Ehepaar – 34 Jahre (သူတို့လင်မယား – ၃၄ နှစ်, 1977, Abb. 8) von Thein Pe Myint zurück, in dem geschildert wird, wie Alkohol eine Ehe zerstört.

Abb. 5: Land unter dem Himmel von Min Aung (1962)

Abb. 6: Vater Zone und Madin von Yan Aung (1977)

Abb. 7: Der Junge aus Obermyanmar

von Yan Aung (1962)

Abb. 8: Ein Ehepaar – 34 Jahre von Thein Pe Myint (1977)

Die burmesische Literatur ist reich an Kurzgeschichten, die häufig zuerst in Zeitschriften abgedruckt wurden. In der Esche-Sammlung befinden sich Kurzgeschichten u.a. folgender Autoren: Thawdar Swe, Ponnya, Mya Than Tint, Jeyya, Maung Hsway Tint, Min Lu, San San Nwe, Chit Oo Nyo, Mya Than Tint, Min Kyaw, Mann Tin, Nu Yin, Min Shin, Thein Lwin, Tekkatho Mya Sein, Ne Win, Yangon Ba Swe, Maung Htin.

Neben allgemeinen Darstellungen der Geschichte dokumentieren etliche Publikationen die politischen Ereignisse der 1960er und 1970er Jahre wie zum Beispiel der Bericht über die Innere Eintracht an den Revolutionären Rat der Union von Myanmar am 31. Mai 1969 (ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးကောင်စီသို့ တင်သွင်းသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းညီညွတ်ရေးအကြံပေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ) und der Bericht des Zentralen Exekutivkomitees auf der 5. Jahrestagung des Zentralen Arbeiterrates am 24. April 1970 (ဗဟိုပြည်သူ့အလုပ်သ မားကောင်စီ ပဉ္စမအကြိမ်(နှစ်ပတ်လည်)အစည်အဝေး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော် မတီ၏အစီရင်ခံစာ).

Alle Bücher sind in dem allgemeinen Katalog der Staatsbibliothek (www.stabikat.de) recherchierbar und wurden in burmesischer Schrift und in Transkription katalogisiert. Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle der Burmanistin Dr. Uta Gärtner, die uns maßgeblich in ehrenamtlicher Tätigkeit bei der Einarbeitung der Sammlung unterstützt hat. Während im Stabikat die Titel bisher nur in Umschrift sichtbar sind, ist im Katalog des Fachinformationsdienstes Asien – CrossAsia die Darstellung auch in burmesischer Schrift möglich.

Ein Beispiel für eine Suchanfrage im Stabikat und im CrossAsia-Katalog

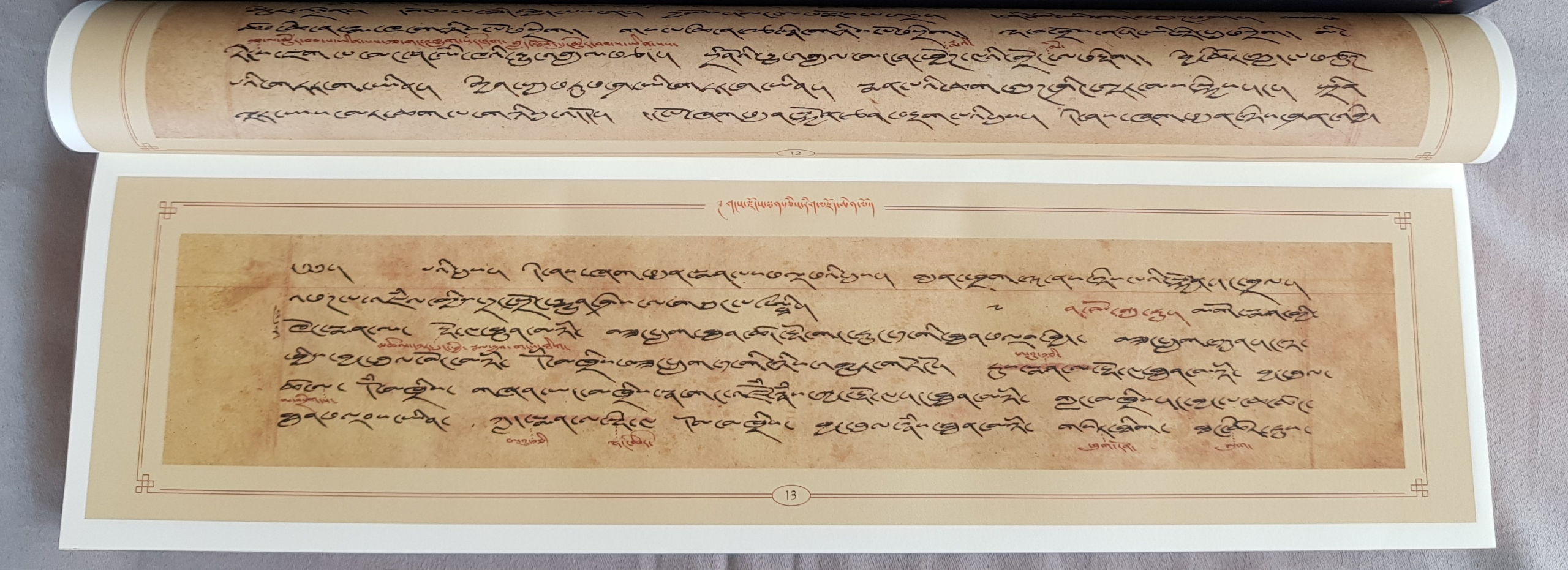

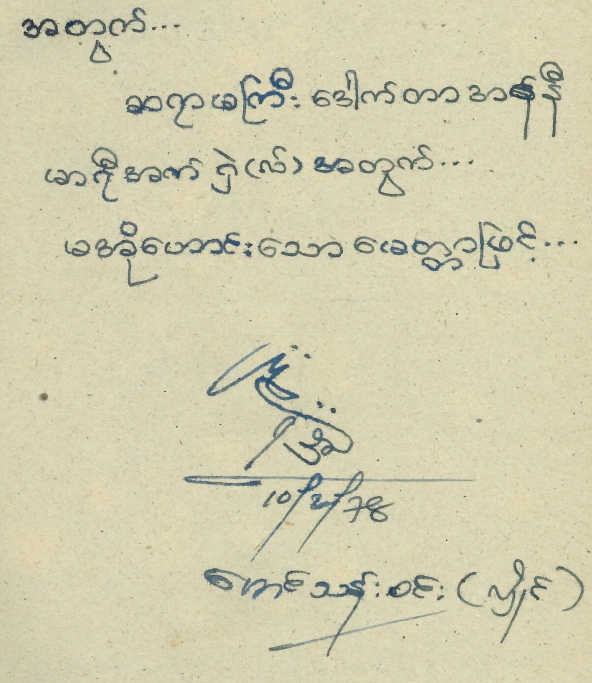

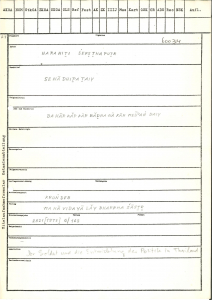

Handschriftliche Widmungen in zahlreichen Büchern zeugen von den umfangreichen persönlichen Kontakten Annemarie Esches und der Verehrung, die ihr viele Burmesen entgegenbrachten.

„Der hochverehrten Literaturwissenschaftlerin Dr. Annemarie Esche zur Erinnerung“,

Htilar Sitthu, 27.9.78

Für Sayamagyi (Lehrerin)

Dr. Annemarie Esche

In unvergänglicher Zuneigung

gez. 10.2.78

Maung Than Win (Hlain)

Immer wieder tragen Bücher die Widmung für „Daw Hninzi“ oder „Ma Hninzi“. „Hninzi“ ist der burmesische Name von Annemarie Esche und bedeutet „Rose“ (Daw / Ma Hninzi – Frau Rose).

Für Sayama (Lehrerin) Daw Hninzi,

Herzlichst Soe Naing, 5.11.75

Für Ma Hninzi, Geschenk des Autors

Lin Yone, 11.10.78

Da Wörterbucharbeit umfassende Wortschatzkenntnisse voraussetzt, haben Esches Bücher aus ganz unterschiedlichen Bereichen erworben, so beispielsweise auch über das Pressewesen, Bergbau, diverse landwirtschaftliche Themen, Gesundheit, Ernährung, Heilpflanzen, Astrologie. Es gibt eine Einführung in Platos Werke, einen Ratgeber für geplante Elternschaft sowie Berichte über Auslandsreisen von Burmesen nach Japan, Frankreich, in die damalige Sowjetunion und in die DDR.

Alle Neuerwerbungen zu Burma/ Myanmar sind unter folgendem Link abrufbar:

http://staatsbibliothek-berlin.de/die-staatsbibliothek/abteilungen/orient/recherche-und-ressourcen/druckschriften/neuerwerbungen/laender-und-regionen/

Zur Darstellung der burmesischen Schrift wird der Font Myanmar 3 empfohlen.

SBB-PK

SBB-PK

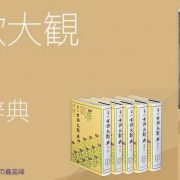

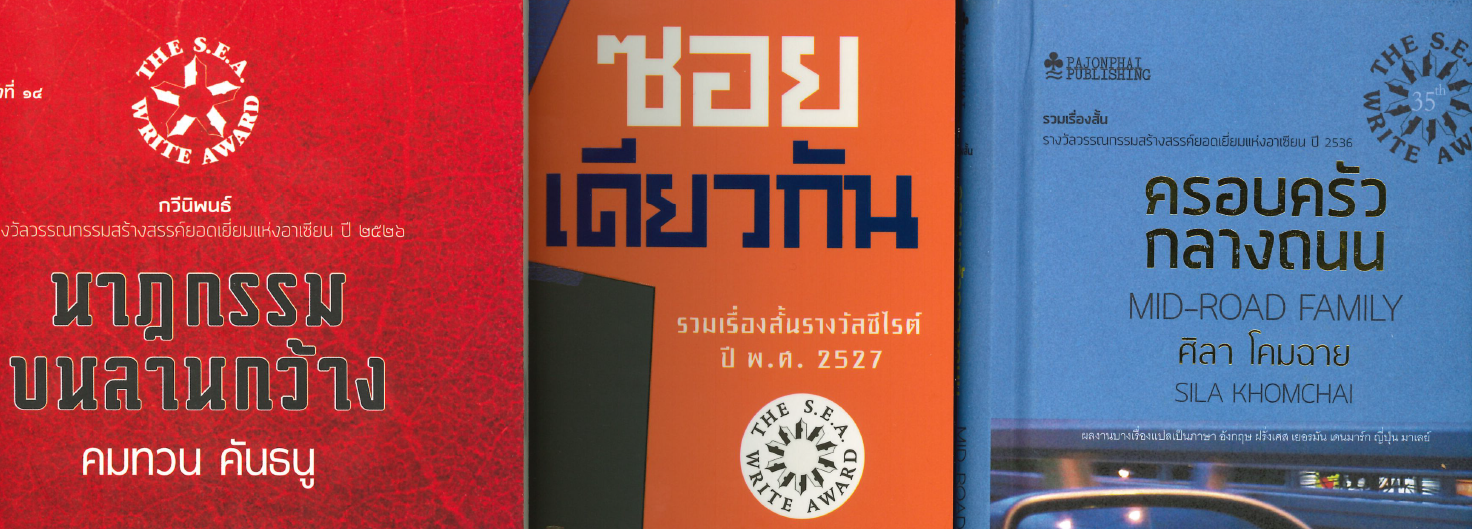

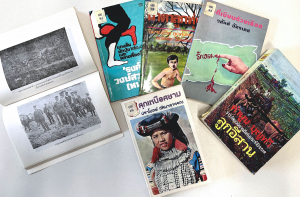

Als die Ordner eines Tages wieder zum Vorschein kamen, entstand im Gespräch mit der thailändischen Botschaft die Idee zu einem Katalogisierungsprojekt. Die thailändische Botschaft stellte eine Geldspende für einen Werkvertrag zur Katalogisierung von 500 dieser thailändischen Bücher aus den Anfangsjahren zu Verfügung. Die Bücher sind alle in den 1960er und 1970er Jahren und Anfang der 1980er Jahr erschienen und konnten nun, wie es seit 2015 Standard ist, in Originalschrift und Transkription katalogisiert werden. Sie sind über den Online-Katalog der Staatsbibliothek und die CrossAsia-Suche recherchierbar. Thematisch können die Bücher hauptsächlich den Sachgebieten Geschichte, Politik, Monarchie, Verwaltung, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsentwicklung, Buddhismus, Kunst, Literatur und Sprachwissenschaft zugeordnet werden. Unter anderem sind mehrere Titel über Teilaspekte der Kulturgeschichte des alten Siam von Chali Iamkrasin darunter. Unter den zahlreichen Romanen und Kurzgeschichten befinden sich Werke von Autoren wie Rong Wongsawan, Chalœ̄msak Rongkhaphalin, Khamphun Bunthawi, Nimit Phūmithāwō̜n, Phrǣ Sōphin, Wasan Akkaradet und Ratsamīdārā.

Als die Ordner eines Tages wieder zum Vorschein kamen, entstand im Gespräch mit der thailändischen Botschaft die Idee zu einem Katalogisierungsprojekt. Die thailändische Botschaft stellte eine Geldspende für einen Werkvertrag zur Katalogisierung von 500 dieser thailändischen Bücher aus den Anfangsjahren zu Verfügung. Die Bücher sind alle in den 1960er und 1970er Jahren und Anfang der 1980er Jahr erschienen und konnten nun, wie es seit 2015 Standard ist, in Originalschrift und Transkription katalogisiert werden. Sie sind über den Online-Katalog der Staatsbibliothek und die CrossAsia-Suche recherchierbar. Thematisch können die Bücher hauptsächlich den Sachgebieten Geschichte, Politik, Monarchie, Verwaltung, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsentwicklung, Buddhismus, Kunst, Literatur und Sprachwissenschaft zugeordnet werden. Unter anderem sind mehrere Titel über Teilaspekte der Kulturgeschichte des alten Siam von Chali Iamkrasin darunter. Unter den zahlreichen Romanen und Kurzgeschichten befinden sich Werke von Autoren wie Rong Wongsawan, Chalœ̄msak Rongkhaphalin, Khamphun Bunthawi, Nimit Phūmithāwō̜n, Phrǣ Sōphin, Wasan Akkaradet und Ratsamīdārā.

Staatsbibliothek zu Berlin-PK/Antje Ziemer, CC NC-BY-SA

Staatsbibliothek zu Berlin-PK/Antje Ziemer, CC NC-BY-SA