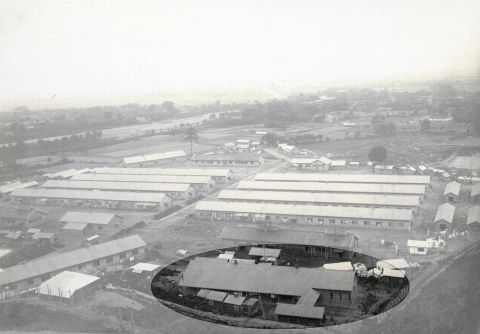

„Sind Sie schon durch?“ (Die Baracke (Abk.: D.B.), No. 9 (61[richtig: 62]) 01.12.1918, S. 194) – bei dieser Frage denken wir natürlich an die aktuelle Corona-Pandemie, aber zu Zeiten der Spanischen Grippe wurde im japanischen Kriegsgefangenenlager Bandō (Präfektur Tokushima) genau die gleiche Frage gestellt. Dort waren während des ersten Weltkriegs von April 1917 bis Januar 1920 rund 1000 Deutsche und Österreich-Ungarn untergebracht. Von Anfang November bis in den Dezember 1918 grassierte die Spanische Grippe im Lager. Der Umgang mit der Krise zeigt zahlreiche Parallelen zur aktuellen Situation und ist in den Lagerpublikationen wie dem zentralen Nachrichtenorgan „Täglicher Telegrammdienst Bando“ (Abk.: T.T.B.) sowie der wöchentlichen Zeitschrift „Die Baracke“ ausführlich dokumentiert.

Nachdem in der Umgebung des Lagers erste Krankheitsfälle aufgetreten waren, reagierte die von den Kriegsgefangenen selbst organisierte Krankenkasse und ließ am 31. Oktober als Vorsichtsmaßnahme an den Waschbänken und in den Küchen schwache Gurgellösungen zur Desinfektion aufstellen, die schon am 2. November durch eine konzentrierte Lösung ersetzt wurden. Alle mit anscheinend leichten Symptomen sollten sich sofort im Revier krankmelden (T.T.B., 31.10.1918, S. 2 und 02.11.1918, S. 2).

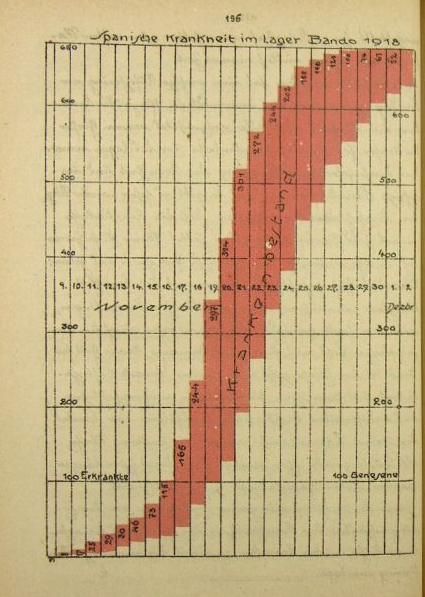

Ein Diagramm des Infektionsverlaufs verzeichnet die ersten acht Erkrankten für den 9. November und zeigt einen exponentiellen Anstieg der Ausbreitung, der uns aus heutigen Corona-Statistiken nur zu gut vertraut ist (D.B., Bd. 3, No. 9 (61[richtig: 62]) 01.12.1918, S. 196). Der Höchststand war am 21. November mit 324 akut Kranken erreicht. Danach flachte die Kurve ab mit nur noch 52 Erkrankten am 2. Dezember. Aufgrund der zahlreichen Infektionen schrumpfte die Anzahl derjenigen, die zum zweimal täglichen Appell erscheinen konnten derart, dass der Lagerkommandant nur noch einmal täglich antreten ließ (D.B., Bd. 3, No. 9 (61[richtig: 62]) 01.12.1918, S. 194). Über die aktuelle Lage konnten die Lagerinsassen sich laufend informieren: „An unserer Litfaßsäulenersatztafel mit den sämtlichen auf die Influenza bezüglichen Nachrichten wurde eifrig die tägliche Ab- und Zunahme der Kranken studiert.“ (D.B., Bd. 3, No. 9 (61[richtig: 62]) 01.12.1918, S. 194)

Die rasante Ausbreitung der Spanischen Grippe lag wohl nicht zuletzt am sorglosen Verhalten einiger der Lagerinsassen. In der Pandemiebekämpfung wurde – damals wie heute – deshalb auf

Aufklärung und objektive Information gesetzt. „Da die Krankheit in unserem Lager mit sehr großer Schnelligkeit um sich greift, vornehmlich dank der bisherigen Gleichgültigkeit zahlreicher Kranker, ist es wünschenswert, daß sich ein jeder von uns an Hand dieses Aufsatzes eines bekannten Arztes die Folgen überlegt, die eine oberflächliche Behandlung der Krankheit nicht für den Kranken selbst, sondern besonders auch für seine Mitmenschen haben kann.“ (D.B., Bd. 3, Beilage zu No. 7 (60) 17.11. 1918, S. [1]) Diese mahnenden Worte finden sich in der Einleitung zu einem Beitrag in einer Beilage der „Baracke“, in dem Ausführungen von Leopold Kuttner (1866-1931), damals Dirigierender Arzt am Virchow-Klinikum Berlin, abgedruckt sind. Kuttner empfiehlt darin als Bekämpfungsstrategien die sofortige Isolation von Kranken sowie Hygienemaßnahmen wie das Gurgeln zur Desinfektion.

Nachdem der japanische Stabsarzt selbst schon früh am 8. November krankheitsbedingt ausfiel, blieb das Lager ohne ständigen Arzt und erfahrene Kriegsgefangene übernahmen auf Wunsch des Lagerkommandanten die Pflegeleitung. Insgesamt bewältigte die Lagerkrankenkasse die Pandemie in vorbildlicher Weise. Freiwillige engagierten sich als Pfleger und Nachtwachen. Leicht Erkrankte durften in ihren Schlafbaracken bleiben. Schwer Kranke kamen in das Krankenrevier. Als dort Mitte November der Platz nicht mehr ausreichte, wurden die Baracke 1, welche normalerweise als Veranstaltungsraum diente, und der so genannte Kristallpalast, laut seiner eigenen Werbung das „(v)ornehmste Restaurant am Platze“ (Fremdenführer durch das Kriegsgefangenenlager Bando, Japan, 1918, S. 14), in Hilfslazarette umgewandelt. Die Küchen lieferten stärkende Bouillon. Die von den Kriegsgefangenen organisierte Konditorei Geba trug Zwieback bei und die Lagerbäckereien geröstetes Brot. Im T.T.B. wurde gebeten, Fieberthermometer zur Verfügung zu stellen sowie die Besitzer von Hühnern aufgerufen, Eier käuflich der Krankenkasse zu überlassen. Des Weiteren wurde Milch nur noch an Kranke ausgegeben (T.T.B., 18.11.1918, S. 2).

Trotz der hohen Belegung des Lagers waren mit Herrmann Seeger, Karl Kühne und Paul Gomille nur drei Todesopfer der Spanischen Grippe zu beklagen. Alle drei wurden mit Nachrufen in der „Baracke“ bedacht (Nachweise s.u.). Zum Vergleich, im Lager Nagoya waren bei nur 600 Lagerinsassen sechs Tote zu beklagen. Nach Einschätzung des Pfarrers Jakob Hunziker, der die Lager besuchte, lag dies an der zu vorschnellen sportlichen Betätigung der Kriegsgefangenen (D.B., Bd. 3, No. 9 (61), 01.12.1918, S. 196). In Bandō hatte man sportliche Aktivitäten vorübergehend völlig untersagt. Erst ab Neujahr 1919 gab man die Sportplätze wieder frei. Nur Faustball und Torschießen wurden bereits ab 25. Dezember wieder genehmigt (T.T.B., Bd. 5, 14. Dezember 1918, S. 2).

Wurde während der Corona-Pandemie für das Pflegepersonal auf den Balkonen geklatscht, so erschien in einer der Dezemberausgaben der „Baracke“ eine Danksagung an die vielen Helfer und Pfleger für Ihren Einsatz (D.B., Bd. 3, No. 9 (61[richtig: 62]) 01.12.1918, S. 182-184). Auch dem Lagerkommandanten, MATSUE Toyohisa (1872-1956), wurde Lob und Dank ausgesprochen für seine Unterstützung. Als beispielsweise dem Händler vor Ort das Eis ausgegangen war, ließ er durch einen Boten per Rad Nachschub besorgen. Ebenso wurde die Fahrt eines Gefangenen nach Tokushima, um weitere Thermometer zu beschaffen, sofort genehmigt.

Zur Deckung der entstandenen Kosten für die Bewältigung der Pandemie fand im Dezember eine zusätzliche Sammlung für die Krankenkasse statt. Insbesondere bemittelte Kranke wurden aufgerufen, einen Beitrag für die erhaltene spezielle Krankenkost zu leisten (T.T.B., 11.12.1918, S. 2). Letztlich konnte der Betrag von 496,70 Yen plus 150 Yen Stiftungen vermeldet werden (D.B., Bd. 3, No. 12 (65) 22.12.1918, S. 255).

Sehr launig lesen sich zwei Beiträge der Kolumne „Lagerplauderei“ in der „Baracke“: „Die Krankheit machte vor niemand Halt. Alles Sträuben, alles Nichtkrankseinwollen half nichts. Alle Schichten der Lagerbevölkerung mußten daran glauben, ob Stubenhocker oder Sportjünger, ob Ritter vom blauen Kreuz oder Antialkoholgegner, keiner war zu ‚stabil‘ dazu.“ (D.B., Bd. 3, No. 9 (61[richtig: 62]) 01.12.1918, S. 192)

Blümerant werden die Auswirkungen der Pandemie auf den Alltag geschildert: „Welche Veränderungen hatte die Krankheit in unserm täglichen Leben hervorgerufen! Das ganze Lager schien wie ausgestorben. Wer nicht auf der Nase lag, lag auf der Bärenhaut, denn Kunst und Wissenschaft schliefen gemeinsam mit dem Sport einen verfrühten Winterschlaf. Musik und Gesang waren aus den Baracken verbannt, selbst das beliebte, melodische ‚Lecker ist da!‘ [Ruf des Austrägers der Lagerkonditorei Geba] erscholl mit gedämpfter Stimme.“ (D.B., Bd. 3, No. 9 (61[richtig: 62]) 01.12.1918, S. 193-194)

Die geschilderten Zustände erinnern stark an die Zeiten des Lockdowns während der Anfangsphase der Corona-Pandemie: „Die kaum eröffnete Schule hatte Ferien gemacht, und selbst das Thermometer des Privatfleißes war unter Null gesunken. Musikkapellen, Gesang- und Theatervereine hatten ihre Proben eingestellt. Einige Kriegsgefangene hatten zum ersten Male seit vier Jahren endlich einmal Zeit.“ (D.B., Bd. 3, No. 9 (61[richtig: 62]) 01.12.1918, S. 194-195)

Denn schließlich galt, „(w)urde man gefragt ‚Haben Sie sie schon gehabt?‘ oder ‚Sind sie schon durch?‘, so wusste man gleich schwer Bescheid, was gemeint sei.“ (D.B., No. 9 (61[richtig: 62]) 01.12.1918, S. 194)

Sie möchten mehr wissen?

Die so genannte Bandō-Sammlung des Deutschen Instituts für Japanstudien (DIJ), Tokyo, befindet sich als Depositum an der Staatsbibliothek zu Berlin-PK.

Im virtuellen Lagerrundgang auf den Webseiten des DIJ steht unter der Beschreibung des Krankenreviers mehr zu lesen über die Lagerkrankenkasse sowie über die Spanischen Grippe.

Die Beilage zu „Die Baracke“, Bd. 3, No. 7 (60) 17.11.1918 enthält auf S. 1-6 den Beitrag „Die ‚spanische‘ Krankheit oder die Grippe“, in welchem Auszüge aus einem Aufsatz von L. [Leopold] Kuttner (1866-1931), damals Dirigierender Arzt am Virchow-Klinikum in Berlin, wiedergegeben sind.

Die Baracke, Bd. 3, No. 9 (61[richtig: 62]) 1. Dezember 1918, S. 182-184: Unseren Pflegern und Helfern in der Zeit der spanischen Influenza!, S. 192-195: Lagerplauderei, S. 196: Spanische Krankheit im Lager Bando 1918 [Diagramm].

Die Baracke, Bd. 3, No. 10 (62 [richtig: 63]) 8. Dezember 1918, S. 197-205: Der Verlauf der spanischen Influenza im Lager, S. 205-206: Statistik über die spanische Influenza im Lager [Tabelle], S. 211-214: Hermann Seeger. Ein Nachruf, S. 214-216: Karl Kühne. Ein Nachruf

Die Baracke, Bd. 3, No. 11 (64) 15. Dezember 1918, S. 238-240: Paul Gomille. Ein Nachruf

Die Baracke, Bd. 3, No. 12 (65) 22. Dezember 1918, S. 254-261: Lagerplauderei

Täglicher Telegrammdienst Bando, Bd. 5, 31. Oktober 1918, S. 2: Anzeigen

Täglicher Telegrammdienst Bando, Bd. 5, 2. November 1918, S. 2: Anzeigen

Täglicher Telegrammdienst Bando, Bd. 5, 13. November 1918, S. 2: Anzeigen

Täglicher Telegrammdienst Bando, Bd. 5, 18. November 1918, S 2: Anzeigen

Täglicher Telegrammdienst Bando, Bd. 5, 11. Dezember 1918, S. 2: Anzeigen

Täglicher Telegrammdienst Bando, Bd. 5, 14. Dezember 1918, S. 2: Anzeigen

Fremdenführer durch das Kriegsgefangenenlager Bando, Japan, 1918

SBB-PK

SBB-PK

![Ausschnitt aus der Titelseite von "Die Baracke", Bd. 3, No. 10 (62 [richtig: 63]) 8. Dezember 1918](https://blog.crossasia.org/wp-content/uploads/2022/11/Baracke_titel-180x180.png)

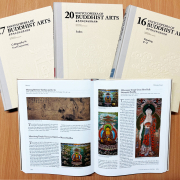

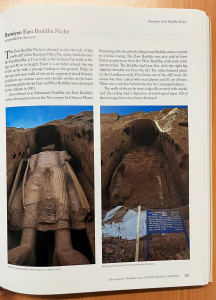

Der zeitliche Rahmen beginnt mit der Tang-Zeit des 7. Jh. CE und reicht bis in die Neuzeit. Die großen Buddha-Statuen der Bamiyan-Höhlen in Afghanistan sind sowohl in ihrem ursprünglichen Zustand zu sehen, als auch nach gewaltsamen Sprengungen durch die Taliban im Jahre 2001. Die in der Skulpturen-Sektion aufgenommenen Buddhas wiederum, die 2012 nahe Handan, China, entdeckt wurden, bezeugen die Aktualität des Werkes auch für die jüngste Zeit.

Der zeitliche Rahmen beginnt mit der Tang-Zeit des 7. Jh. CE und reicht bis in die Neuzeit. Die großen Buddha-Statuen der Bamiyan-Höhlen in Afghanistan sind sowohl in ihrem ursprünglichen Zustand zu sehen, als auch nach gewaltsamen Sprengungen durch die Taliban im Jahre 2001. Die in der Skulpturen-Sektion aufgenommenen Buddhas wiederum, die 2012 nahe Handan, China, entdeckt wurden, bezeugen die Aktualität des Werkes auch für die jüngste Zeit.

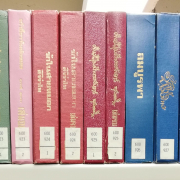

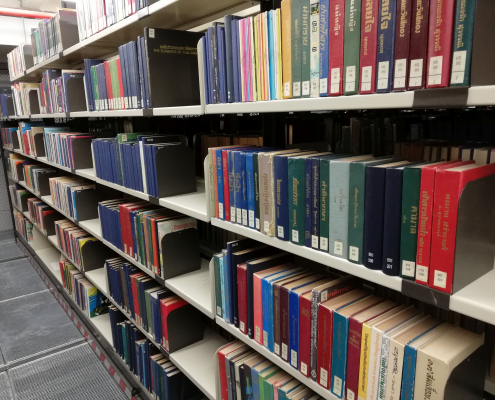

Als die Ordner eines Tages wieder zum Vorschein kamen, entstand im Gespräch mit der thailändischen Botschaft die Idee zu einem Katalogisierungsprojekt. Die thailändische Botschaft stellte eine Geldspende für einen Werkvertrag zur Katalogisierung von 500 dieser thailändischen Bücher aus den Anfangsjahren zu Verfügung. Die Bücher sind alle in den 1960er und 1970er Jahren und Anfang der 1980er Jahr erschienen und konnten nun, wie es seit 2015 Standard ist, in Originalschrift und Transkription katalogisiert werden. Sie sind über den Online-Katalog der Staatsbibliothek und die CrossAsia-Suche recherchierbar. Thematisch können die Bücher hauptsächlich den Sachgebieten Geschichte, Politik, Monarchie, Verwaltung, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsentwicklung, Buddhismus, Kunst, Literatur und Sprachwissenschaft zugeordnet werden. Unter anderem sind mehrere Titel über Teilaspekte der Kulturgeschichte des alten Siam von Chali Iamkrasin darunter. Unter den zahlreichen Romanen und Kurzgeschichten befinden sich Werke von Autoren wie Rong Wongsawan, Chalœ̄msak Rongkhaphalin, Khamphun Bunthawi, Nimit Phūmithāwō̜n, Phrǣ Sōphin, Wasan Akkaradet und Ratsamīdārā.

Als die Ordner eines Tages wieder zum Vorschein kamen, entstand im Gespräch mit der thailändischen Botschaft die Idee zu einem Katalogisierungsprojekt. Die thailändische Botschaft stellte eine Geldspende für einen Werkvertrag zur Katalogisierung von 500 dieser thailändischen Bücher aus den Anfangsjahren zu Verfügung. Die Bücher sind alle in den 1960er und 1970er Jahren und Anfang der 1980er Jahr erschienen und konnten nun, wie es seit 2015 Standard ist, in Originalschrift und Transkription katalogisiert werden. Sie sind über den Online-Katalog der Staatsbibliothek und die CrossAsia-Suche recherchierbar. Thematisch können die Bücher hauptsächlich den Sachgebieten Geschichte, Politik, Monarchie, Verwaltung, Arbeitsmarkt, Wirtschaftsentwicklung, Buddhismus, Kunst, Literatur und Sprachwissenschaft zugeordnet werden. Unter anderem sind mehrere Titel über Teilaspekte der Kulturgeschichte des alten Siam von Chali Iamkrasin darunter. Unter den zahlreichen Romanen und Kurzgeschichten befinden sich Werke von Autoren wie Rong Wongsawan, Chalœ̄msak Rongkhaphalin, Khamphun Bunthawi, Nimit Phūmithāwō̜n, Phrǣ Sōphin, Wasan Akkaradet und Ratsamīdārā.