Seit April steht bereits die erste Version der CrossAsia Volltextsuche zur Verfügung. Wir hatten damals über das CrossAsia Integrierte TextRepositorium (ITR) berichtet, und die Suche als eine Spitze dieses sonst von außen nicht sichtbaren “Eisbergs” kurz vorgestellt. Seither ist viel passiert. Das ITR und die in die Volltextsuche eingebetteten Ressourcen sind kontinuierlich gewachsen und wir konnten jetzt auch eine zweite Variante der Volltextsuche freischalten. Zu beidem finden Sie mehr Details weiter unten. Ein wichtiger Punkt bei der Volltextsuche für uns ist, sie so anzubieten, dass sie *allen* Nutzer*innen zur Verfügung steht, also auch solchen, die keinen Zugang zu den jeweiligen Datenbanken haben bzw. deren Zugang nicht über CrossAsia ermöglicht wird. Damit fügt sich die Volltextsuche harmonisch in das Profil der eher “bibliographischen” CrossAsia Suche ein, die ebenfalls frei zur Verfügung steht.

Schnipsel und Links

Die Treffer in der CrossAsia Volltextsuche werden als sehr kurze und fragmentierte Textschnipsel ausgegeben. Nur so ist es möglich, die Suche für alle zu öffnen und dabei die für diese Ressoucen vereinbarten Lizenzbedingungen zu wahren. Auch Nutzer*innen ohne Zugang zu den jeweiligen Datenbanken wird damit die Möglichkeit gegeben, einen Eindruck zu gewinnen, welche Quellen u.U. relevant für die eigene Fragestellung sind. Über verschiedene Links in den Treffern gelangt man zur kompletten Quelle. Für authentifizierte CrossAsia-Nutzer*innen führt das ‘rot’ gefärbte Icon direkt zum Objekt im originalen Kontext der Datenbank; für Nutzer*innen mit anderen Zugangsmöglichkeiten – z.B. über den IP-Range ihrer Institution oder ein individuelles Login – wird parallel ein ‘graues’ Icon angeboten. “Direkt zur Quelle” bedeutet für die verschiedenen Ressoucen dann doch verschiedenes. In jedem Fall stellen wir möglichst treffgenaue Links zur Verfügung. D.h. wenn der Datenbankanbieter uns das ermöglicht, wird die entsprechende Seite angesteuert, in anderen Fällen gelangt man zumindest zum Buch oder Artikel und muß dort dann die im Treffer angegebene Seite (bzw. Imagenummer) aufschlagen. In einigen Fällen jedoch stehen nur Links zur jeweiligen Datenbank zur Verfügung. Hier ist der Weg dann etwas weiter bis zur Fundstelle (so aktuell z.B. der Fall für die People’s Daily und die Lokalmonographien der Erudition-Datenbank).

Noch mehr Volltexte für die Suche

Der Korpus an Texten, die in der CrossAsia Volltextsuche durchsucht werden können wächst kontinuierlich. Aktuell dominieren chinesische Texte und englische Texte mit Chinabezug, aber weitere Ressourcen, die auch für die Japan-, Korea- und weitere asienbezogene Forschung relevant sind, befinden sich bereits in der Pipeline. Aktuell können die Inhalte der folgenden, über CrossAsia lizenzierten Datenbanken recherchiert werden:

- Adam Matthew – China, America, Pacific

- Adam Matthew – China Trade & Politics

- Adam Matthew – Foreign Office Files China

- 道藏輯要

- 中國地方誌 一集 (雕龍)

- 中國地方誌 續集 (雕龍)

- Missionary, Sinology, and Literary Periodicals (1817-1949)

- Local Gazetteers (Erudition)

- 人民日报 : People’s daily (1946-2009)

- 清代史料

- 四庫全書

- 續修四庫全書

Darüberhinaus sind in die Volltextsuche einzelne lizenzierte Bände aus den Airiti und CNKI ebook-Portalen integriert, sowie ein Testsample an gedruckten Beständen, für die wir selbst mittels OCR einen Index erstellt haben. Zusammen sind das aktuell: 120 Tausend Titel (Buch- und Artikeltitel) mit über 13 Millionen Seiten. Das ist schon eine ziemlich große Eisbergspitze.

Noch mehr Suche für die Volltexte

Einigen Nutzer*innen ist die CrossAsia Volltextsuche Typ A mittlerweile schon vertraut. Jetzt haben wir ihr eine Volltextsuche Typ B zur Seite gestellt. Charakterisieren lassen sich die beiden als “geführte Suche” (Typ A) und “explorative Suche” (Typ B).

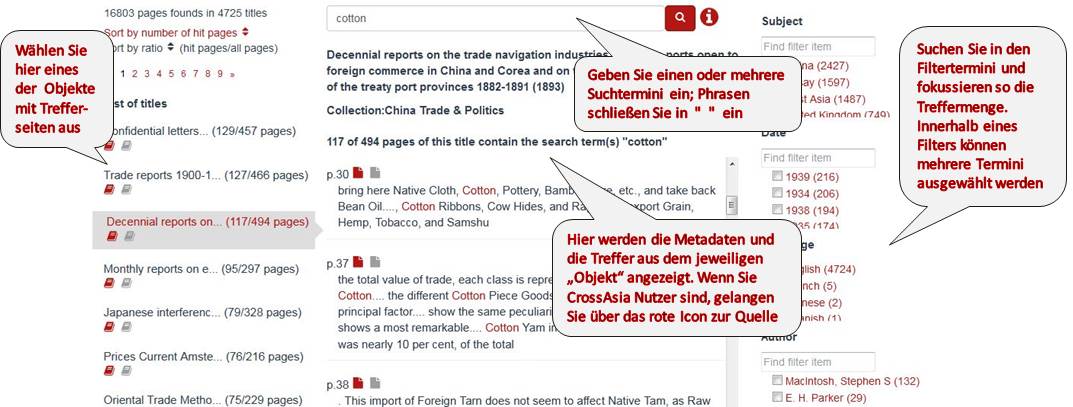

Typ A nimmt als Anker für die Suche Einheiten wie z.B. ein Buch oder eine Tagesausgabe der People’s Daily und verwendet die Anzahl der Seiten/Artikel mit Treffern darin als Kriterium für die Reihenfolge der Anzeige. Ein Buch mit mehr Seiten auf denen der Suchterm erscheint, wird also höher gerankt. Die “Anker” bzw. Bücher etc. werden im Suchergebnis in der linken Spalte in diesem Ranking angezeigt; wählt man ein Objekt dort aus, erscheinen die Seiten mit Treffern aus dem ausgewählten Objekt in der mittleren Spalte. Diese sind nach Seitenzahl geordnet. Mit Hilfe der Filter in der rechten Spalte kann man die Treffermenge dann weiter reduzieren bzw. fokusieren. Es wird in Typ A *nur* in den Inhalten der Seiten gesucht und diese Inhalte zu ihren jeweiligen Büchern o.ä. gebündelt ausgegeben.

Hier die Funktionen der drei Seitenbereiche von Typ A im Überblick:

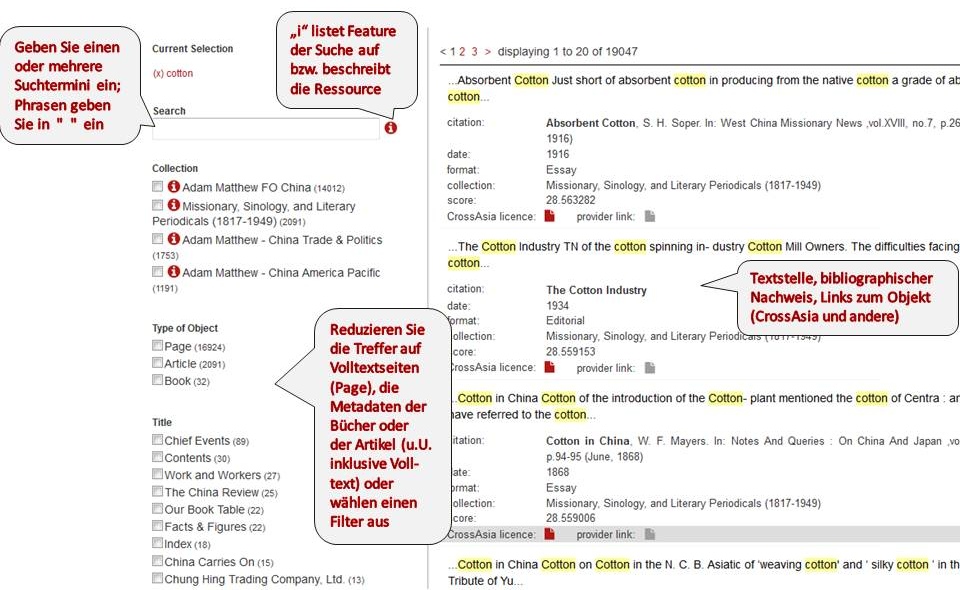

Typ B behandelt alle Objekte gleichberechtigt. D.h. Bücher, Artikel oder Archivalien und die einzelnen Volltextseiten werden auf ihre Relevanz in Bezug auf den Suchterm vom Index bewertet und in der Reihenfolge dieser Bewertung (dem “score”) als Treffer ausgeliefert. Metadaten, Bescheibungen, Autorennamen, Volltexte – alles wird durchsucht und in bunt gemischter Reihe ausgegeben. Über Filter auf der linken Seite kann der Typ der Trefferobjekte gewählt werden (also ob nur Seiten oder nur Bücher bzw. Artikel und ihre Metadaten ausgeben werden sollen) oder auch Filter wie Jahr, subject u.ä. eingestellt werden. Dies kann wiederum nachträglich geschehen, in Typ B aber auch bevor ein Suchterm eingegeben wurde. Zu beachten hier ist, daß aktuell für Seiten keine inhaltlichen Filter zur Verfügung stehen. IE jenseits von Edge setzen die Filterfunktion nicht korrekt um.

Einen kurzen Überblick gibt auch die neue Einstiegsseite für die CrossAsia Volltextsuche. Mehr Informationen zu den jeweiligen Besonderheiten der beiden Such-Typen können über das “i” hinter den Suchschlitzen aufgerufen werden.

Und was kommt dann?

Beide Suchmodi lösen Schranken zwischen verschiedenen Quellenkorpora und Texttypen auf, die durch die individuellen Datenbankzugänge geschaffen wurden, und ermöglichen damit – so hoffen wir – neue, bessere Wege, sich einen Überblick über die Quellenlage zu verschaffen und das Umfeld eines Suchterminus in einem möglichst breiten Spektrum von Texten zu ergründen. Details aus verschiedenen Datenkorpora werden gemeinsam angezeigt und werden jenseits der von der Datenbank vorgegebenen Logik ansteuerbar. Das ist ein wichtiger, aber doch auch nur ein erster Schritt. Um sich in diesen großen Mengen an Text nicht zu verlieren, wollen wir gemeinsam mit unseren Nutzern überlegen, wie innovative Rechereche- und Zugangsmodi aussehen könnten. Um zudem diese große Menge an Text für neue Forschungsfragen in den digitalen Geisteswissenschaften zu erschließen, arbeiten wir an Schnittstellen, über die Projekte (große und individuelle) mit diesen Daten in Zukunft arbeiten können, aber auch an Wegen über ein pre-processing diese Texte nicht nur über die Metadaten ihrer bibliographischen Einheit zu charakterisieren, sondern auch “aus sich selbst heraus”, d.h. mit Hilfe von automatisierter Textanreicherung und statistischen Auswertungen von Kollokationen u.ä. weitere Formen von “Metadaten” zu generieren.

Über Hinweise, Feedback, Vorschläge, Kritik sind wir dankbar! Am besten direkt an x-asia@sbb.spk-berlin.de

(For a short English description of the CrossAsia Fulltext Search and the two types of searches please go to the entry page of CrossAsia Fulltext Search and the “i” next to the search slot in both versions of the search)

Neu: Jinbutsu Sôsho und Regionalseiten der Asahi Shimbun

/in Aktuelles, Datenbanken, Newsletter 18/by Ursula FlacheAb sofort stehen zwei neue Angebote zur Verfügung:

In der Datenbank JapanKnowledge finden Sie nun die Reihe Jinbutsu Sôsho 人物叢書 herausgegeben von der Nihon Rekishi Gakkai (The Society of Japanese History) und verlegt bei Yoshikawa Kobunkan. Die Reihe umfasst 270 der ursprünglich 287 erschienenen Bände zu bedeutenden Persönlichkeiten der japanischen Geschichte. Die behandelten Personen umfassen nicht nur JapanerInnen und reichen von der Vormoderne bis in die frühe Shôwa-Zeit. Sie stammen aus allen Fachgebieten wie Politik, Religion, Literatur etc. Nähere Informationen zum Inhalt finden Sie hier. Die Reihe Jinbutsu Sôsho 人物叢書 ist in dem Abschnitt unter „JK Books“ enthalten und kann über die voreingestellte, einfache Suche gemeinsam mit den anderen Inhalten durchsucht werden. Es ist aber auch möglich über die ausführliche Suche (詳細(個別)検索) nur in der Buchreihe allein zu recherchieren.

Des Weiteren stehen über 聞蔵 II ビジュアル, also die Datenbank der Asahi Shimbun, neu die Regionalseiten der einzelnen Präfekturen bis zum Jahr 1999 soweit sie bereits digitalisiert wurden, zur Verfügung. Sie finden das Angebot in dem Segment mit den historischen Ausgaben in PDF-Form, also unter 朝日新聞縮刷1879-1999. Dort können Sie entweder die Hauptausgabe (本紙) oder die Regionalseiten durchsuchen (全国の地域面). Für die Regionalseiten steht leider keine Volltextsuche zur Verfügung, sondern sie können lediglich über das Datum ausgewählt werden. Es besteht auch die Möglichkeit wie in einem elektronischen Bücherregal zu blättern. Bei Einstellung auf die Regionalseiten verändert sich die Eingabemaske dementsprechend. Genauere Angaben zu den Inhalten finden sich auf den Hilfeseiten in der Datenbank.

DFG-Fortsetzungsantrag für den FID Asien bewilligt

/in Aktuelles, Fachinformationsdienst, Newsletter 18/by CrossAsiaDie Staatsbibliothek zu Berlin, die Universitätsbibliothek Heidelberg und das Südasien-Institut der Universität Heidelberg betreiben gemeinsam seit 2016 den FID Asien, der im Rahmen des Förderprogramms „Fachinformationsdienste für die Wissenschaft“ finanziell durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt wird. Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Projektphase (2016-2018) wurde nun der Fortsetzungsantrag von der DFG bewilligt.

Ziel der zweiten Projektphase (2019-2021) ist es, die Informationsservices zu konsolidieren und diese gleichzeitig als eine Serviceinfrastruktur für die deutschen Wissenschaften im Asienkontext weiterzuentwickeln. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die Öffnung des FID Asien für verschiedene nationale und internationale Kooperationen. Mit sogenannten im Antrag vereinbarten Satellitenprojekten – Projekte, die separat, aber in Kooperation mit dem FID beantragt werden – soll die Öffnung des FID Asien als Infrastruktur-Servicedienstleister erprobt werden, bspw. für die Nutzung der Infrastruktur im Rahmen von Digitalisierungs- und Erschließungsarbeiten.

Was haben wir uns für die kommenden drei Jahre vorgenommen?

Mehr zu den Aktivitäten des FID Asien sowie insbesondere auch die Antragstexte für den FID Asien finden Sie auf unseren Über CrossAsia-Seiten. Dort finden Sie übrigens auch noch zahlreiche weitere Informationen zu unseren zahlreichen Tätigkeitsbereichen, wie dem Datenmanagement, der Suche, oder der Lizenzierung.

Diese Vorhaben und Aktivitäten werden nach wie vor in enger Abstimmung mit unserem Wissenschaftlichen Beirat erfolgen. Wir berichten auch in den kommenden Monaten über die Entwicklungen und Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete und Module des FID Projekts hier im Blog. Die kontinuierliche Rückkopplung mit der Fachcommunity ist uns ein großes Anliegen. Bei jeglichen Fragen zu unseren Angeboten sowie Wünschen und Verbesserungsvorschlägen freuen wir uns über Ihre Nachricht unter: x-asia@sbb.spk-berlin.de

Gesamtkatalog der indonesischen Handschriften der Staatsbibliothek zu Berlin

/in Aktuelles, Fachinformationsdienst, Handschriften, Kataloge, Newsletter 18/by CrossAsiaNach einer fast dreimonatigen Seefahrt von Jakarta nach Deutschland sind vor kurzem mehrere große und schwere Pakete in der Staatsbibliothek eingetroffen. Darin enthalten der erste Gesamtkatalog der indonesischen Handschriften der Staatsbibliothek – jedes Katalogexemplar im A4-Format, zwei Kilogramm schwer und 873 Seiten dick. Der Katalog ist des Ergebnis einer äußerst fruchtbaren Kooperation mit dem Indonesischen Nationalmuseum, die jetzt im Nachgang der im Oktober 2015 im Dietrich-Bonhoeffer-Saal der Staatsbibliothek stattgefundenen indonesischen Handschriftenausstellung „SchriftSprache – Aksara dan Bahasa“ zu einem solch „schwergewichtigen“ Ergebnis geführt hat. Korrekterweise müsste man zwar eigentlich von „Nusantara-Handschriften“ sprechen, denn Indonesien im heutigen Verständnis gab es zur Entstehungszeit der Handschriften noch nicht, aber da diese Bezeichnung auch international der Einfachheit halber üblich ist, wurde sie auch für diesen Katalog so übernommen.

Ein Katalogisierungsprojekt von Handschriften aus der ganzen Nusantara-Region würde jeden Experten vor eine unlösbare Aufgabe stellen: es gibt einfach zu viele Sprachen und auch Schriften. So konnte der Katalog auch nur von einem Expertenteam zusammengestellt werden. Die Finanzierung des Aufenthalts der jeweiligen Sprachexpert*innen in Berlin und auch des Druckes erfolgte ausschließlich durch das Indonesische Nationalmuseum. Folgende Wissenschaftler haben die Katalogeinträge erstellt: Abimarda Kurniawan, I Made Suparta, Kartika Setyawati, Lisa Misliani, Muhlis Hadrawi, Munawar Holil, Titik Pudjiastuti und Ulrich Kozok. Teilweise konnte auf bereits vorhandene Kataloge aus der Reihe des VOHD (Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland) oder andere Altkataloge zurückgegriffen werden; viele Handschriften wurden aber auch erstmals beschrieben. Von vielen Handschriften wurden Beispielbilder und Scans von Textauszügen beigegeben, vor allem von den Nichtpapierhandschriften wie z.B. den Batak-Pustaha auf Baumbast aus Sumatra und den Lontarpalmblatthandschriften aus Bali und Java.

Mittlerweile sind bereits mehr als 40% der Kataloginhalte in die Online-Datenbank www.orient-digital.de eingespielt worden; der Rest wird zeitnah ergänzt. Auch ein PDF des Katalogs ist in Vorbereitung und wird in Kürze als download bereitgestellt. Der Papier-Katalog kann über das Sekretariat der Orientabteilung bestellt werden.

Titik Pudjiastuti, Thoralf Hanstein (editors): Catalogue of Indonesian manuscripts – Collection Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz. Bali-Java-Kalimantan-Lombok-Madura-Sulawesi-Sumatra-Sumbawa. Jakarta, Museum Nasional Republik Indonesia. 2016

Der Beitrag wurde von Dr. Thoralf Hanstein, Fachreferent für Arabistik, verfasst und erschien zuerst am 10.09.2018 im Blog der Staatsbibliothek

Buchmesse in Phnom Penh

/in Aktuelles, Fachinformationsdienst, Sondersammelgebiet/by Claudia Götze-SamVom 7.-9. Dezember 2018 fand in Phnom Penh bereits zum 7. Mal eine Buchmesse statt, die sich zu dem wichtigsten Ereignis für kambodschanische Verlage, Autoren und Leser entwickelt hat. Die Autorin hat dran teilgenommen, mit zahlreichen Verlegern und Autoren gesprochen und Neuerscheinungen in Khmer gekauft.

Die Messe stand unter dem Motto „Living Books, Growing Knowledge“ und fand auf dem Gelände der Nationalbibliothek, einem Gebäude im Kolonialstil, das 1924 errichtet wurde, statt. Unter den großen Bäumen bezogen die Aussteller insgesamt 115 Stände. Aussteller- und Besucherzahlen sind im Laufe der Jahre kontinuierlich angestiegen. Während 2017 über 50 000 Besucher gezählt wurden, waren es 2018 bereits 130 000. Damit wurde die erwartete Besucherzahl von 70 000 weit übertroffen. Organisiert wurde die Buchmesse vom Ministerium für Kultur und Schöne Künste in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, der Nationalbibliothek und etlichen Partnerorganisationen. Zu dem Erfolg hat wesentlich eine große Zahl von Freiwilligen beigetragen.

Den Organisatoren zufolge besteht das Ziel der Buchmesse darin, die Bedeutung von Büchern in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, die Freude am Lesen zu fördern sowie kambodschanische Autoren und Verlage zu unterstützen.

Während der drei Tage konnten sich die Besucher über neue Buchpublikationen informieren und diese auch gleich kaufen, mit Autoren diskutieren und an Lesungen teilnehmen. Speziell für Kinder gab es ein vielfältiges Programm mit Bühnenshows, Vorleserunden und anderen Aktivitäten.

Der größte Teil des Publikums waren Jugendliche und junge Erwachsene. Auffallend viele junge Mönche besuchten die Buchmesse und interessierten sich besonders für Sachliteratur wie z.B. über Rhetorik oder Geschichte.

Zu den Ausstellern gehörten große und kleine, bereits etablierte und neue Verlage. Der Direktorin der Nationalbibliothek, Frau Khlot Vibola, zufolge gibt es in Kambodscha ca. 800 Verlage. Autoren wie Frau Ouk Samnang, Herr Chhay Sophal oder Herr Hoeu Hin hatten eigene Stände und präsentierten ihre neuen und alten Bücher, die sie auf Wunsch gerne signierten. Junge Autoren nutzen die Gelegenheit zur Selbstvermarktung ihrer Bücher. Zahlreiche Organisationen und Institutionen wie z. B. der Kambodschanische Schriftstellerverband, The Asia Foundation, das Cambodia Development Resource Institute (CDRI), das Buddhistische Institut und verschiedene Bibliotheken stellten sich dem Publikum mit ihre Publikationen und Dienstleistungen vor.

Vor allem unter den jüngeren Kambodschanern besteht offenbar ein außerordentlich großes Interesse an Sachbüchern zu allen möglichen Themen und an Ratgeberliteratur (besonders Betriebswirtschaft, Lebensführung). Dabei handelt es sich zum großen Teil um Übersetzungen aus dem Englischen ins Khmer. Beliebt sind auch chinesische Romane, die ins Khmer übersetzt werden. Unter jungen Leuten sehr gefragt sind Liebesromane. Kanha Poa Svay („Fräulein Lila“) verfasst nach eigenen Angaben bis zu 10 Titel pro Jahr. Andere vertreiben ihre Romane fast ausschließlich über das Internet (z.B. Blue Romance Novel).

Verlage und Autoren beklagen sich seit Jahren darüber, dass Urheberrechtsverletzungen nicht geahndet werden. Oft kursieren bereits wenige Tage nach Veröffentlichung eines Werkes Raubkopien, was Autoren entmutigt und Verleger sehr zögerlich macht.

Premierminister Hun Sen hat anläßlich der Buchmesse 80 000 Freiexemplare von Werken der beiden bekannten kambodschanischen Autoren Krom Ngoy und Ou Chong sowie eine zweibändige Ausgabe der alten indischen Fabeln Hitaupades (Hitopadesha) gestiftet.

Die 2018 von der Staatsbibliothek zu Berlin in Kambodscha erworbenen Bücher stehen den Nutzerinnen und Nutzern in wenigen Wochen über die Kataloge der Staatsbibliothek zur Verfügung.

Neu bei CrossAsia-eJournals: südostasien – Zeitschrift für Politik • Kultur • Dialog

/in Aktuelles, E-Publishing, Fachinformationsdienst/by Nicole Merkel-HilfDie Zeitschrift südostasien – Zeitschrift für Politik • Kultur • Dialog erscheint seit 1998 viermal jährlich und berichtet über aktuelle Entwicklungen in Politik, Kultur, Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft der Länder der Region Südostasien. Hervorgegangen ist sie aus den Zeitschriften philippinenforum und den südostasien informationen.

Aufgrund einer Kooperation mit der Stiftung Asienhaus, dem philippinenbüro und der Südostasien Informationsstelle konnten nun alle bisher erschienenen Bände der Zeitschrift südostasien – Zeitschrift für Politik • Kultur • Dialog über CrossAsia-eJournals online zugänglich gemacht werden. Die Vorgängerzeitschrift südostasien informationen ist in Vorbereitung und wird im Frühjahr 2019 als Online-Journal ebenfalls über CrossAsia-eJournals zugänglich sein.

Die in der Zeitschrift veröffentlichten Aufsätze mit direktem Zugang zum Volltext werden nach und nach im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) erfasst und sind somit auch in der CrossAsia-Suche nachgewiesen.

Das Projekt steht im Kontext des Arbeitsschwerpunkts “Elektronisches Publizieren im Open Access” innerhalb des DFG-geförderten “Fachinformationsdienst Asien”.

VSJF Jahrestagung 2018

/in Aktuelles, Veranstaltungen/by Ursula FlacheDie Vereinigung für sozialwissenschaftliche Japanforschung (VSJF) hielt vom 23.-25. November im Japanisch-Deutschen Zentrum Berlin (JDZB) ihre Jahrestagung 2018 unter dem Titel “Social Science Research and Society in Japan and Germany: Impact, Institutions and Perspectives” ab. In drei Panels und einer Podiumsdiskussion kamen Themen zur Sprache wie die Relevanz von sozialwissenschaftlicher Forschung für die Gesellschaft, das Verhältnis der unterschiedlichen Diskurse von ExpertInnen versus Laien sowie die Frage, wie Forschung und Gesellschaft miteinander in den Dialog kommen können. Die Jahrestagung markierte gleichzeitig das 30jährige Jubiläum der VSJF, welches mit einem eigenen Panel gewürdigt wurde. Die beiden Gründungsmitglieder, Prof. Dr. Gesine Foljanty-Jost (Universität Halle-Wittenberg) und Prof. Dr. Ulrich Teichler (Universität Kassel, VSJF-Vorsitzender 1988-1994), berichteten anschaulich zu den Hintergründen, die zur Entstehung der VSJF geführt hatten, sowie aus den Anfangsjahren der Vereinigung.

Die Jahrestagung im kommenden Jahr wird durch Prof. Dr. Katja Schmidtpott und Prof. Dr. Thomas Feldhoff, beide von der Universität Bochum, ausgerichtet und wird sich dem Gebiet “Metropolitan Japan in Historical and Contemporary Perspective” widmen. Für 2020 haben Prof. Dr. David Chiavacci (Universität Zürich) und Prof. Dr. Gabriele Vogt (Universität Hamburg) die Organisation übernommen, mit dem Thema “Positive and Negative Deviance in Japan: Actors and Structure”. Tagungsort wird dann die Universität Zürich sein.

Am Samstagabend fand die Mitgliederversammlung der VSJF statt, bei der unter anderem die Überarbeitung der VSJF Homepage angekündigt wurde. Ursula Flache berichtete für das CrossAsia-Team von den Ergebnissen der ersten Förderphase des FID Asien und gab – unter Vorbehalt der Genehmigung des Antrags – einen Ausblick auf die Planungen für die kommenden drei Jahre (2019-2021). Die Versammlung endete mit der Verleihung des Contemporary Japan Best Paper Award 2018 durch den Managing Editor der Zeitschrift, Dr. Isaac Gagné. Der Siegerbeitrag “Children with disabilities in the Japanese school system: a path toward social integration?” stammt von Anne-Lise Mithout und ist bis 31. Dezember 2018 vorübergehend hier frei herunterladbar. Die Verleihung des Awards erfolgt alle zwei Jahre alternierend mit dem VSJF-Preis für den besten sozialwissenschaftlichen Aufsatz zu Japan in deutscher Sprache. Im Mai 2019 wird der Call für den VSJF-Preis erfolgen.

Gender Workshop am JDZB (SBB/Ursula Flache)

Wie üblich vorgelagert zur Jahrestagung fand vom 22.-23. November 2018 der “Gender Workshop for Research on Japan” statt, der sich diesmal zum 25. Mal jährte. Anlässlich des Jubiläums lautete das Thema “Review and New Horizons”. Die Bandbreite der Vorträge reichte unter anderem von der Feldforschung zum Selbstverständnis ordinierter buddhistischer Frauen im gegenwärtigen Japan über eine Analyse der japanischen Gleichstellungspolitik bis hin zu einer Betrachtung der Diskurse von Gegnern der LGBT Bewegung in Japan.

Prof. Dr. Ilse Lenz (Universität Bochum) und Prof. Dr. Michiko Mae (Universität Düsseldorf), die den Gender Workshop seit seiner Gründung organisiert haben, wurden mit großem Dank verabschiedet. Als Nachfolgerinnen erklärten sich Prof. Dr. Andrea Germer und Prof. Dr. Annette Schad-Seifert (beide Universität Düsseldorf) bereit, zukünftig federführend die Organisation zu übernehmen. Aber auch andere Interessierte sind eingeladen, sich für die Koordination des jährlich stattfindenden Workshops zu melden. Als Titel für das kommende Treffen wurde “Gender as an internationally contested category” beschlossen.

Zwei neue Datenbanken von Gale

/in Aktuelles, Datenbanken, Newsletter 18/by Cordula GumbrechtAb sofort können wir Ihnen zwei neue Datenbanken aus der Serie China and the Modern World von Gale anbieten: Missionary, Sinology, and Literary Periodicals (1817-1949) sowie Records of the Maritime Customs Service of China (1854-1949). Erstere enthält folgende 17 in bzw. zu China publizierte englischsprachige Zeitungen und Zeitschriften aus der Zeit zwischen 1817 und 1949:

Bulletin of Catholic University of Peking

The Canton Miscellany

The China Critic

The China Mission Year Book

The China Quarterly

The China Review, or Notes and Queries on the Far East

The China Year Book

The Chinese And Japanese Repository

Chinese Miscellany

The Chinese Recorder

Educational Review

The Indo – Chinese Gleaner

New China Review

Notes And Queries : On China And Japan

T’ien Hsia Monthly

West China Missionary News

Yenching Journal of Social Studies

Letztere versammelt erstklassige Primärquellen zu Chinas Beziehungen mit dem Westen von der späten Qing- bis zur Republikzeit aus der chinesischen Seezollverwaltung (Chinese Maritime Customs Service), wie z.B. offizielle Rundschreiben, private und geheime Korrespondenzen, Berichte und Depeschen. Die Datenbank enthält folgende fünf Sammlungen:

Inspector General’s Circulars

London Office Files

The Policing of Trade

Semi-Official Correspondence from selected Ports

The Sino-Japanese War and its Aftermath, 1931-1949

Die Zeitschriften bzw. Quellen sind im Volltext durchsuchbar, es werden Images angeboten. Sie finden die Datenbanken auch auf der CrossAsia Website über den Menüpunkt Ressourcen > Datenbanken und mit der Auswahl der Klassifikation „Newspapers & Magazines“ bzw. „Archival materials“ sowie der Sprache „English“.

Newsletter Nr. 17

/in Aktuelles, Newsletter 17/by CrossAsiaLiebe CrossAsia-Nutzerinnen, liebe CrossAsia-Nutzer,

seit unserem letzten Newsletter im Frühjahr ist viel passiert. Wir haben im Mai den Folgeantrag für die zweite Förderphase des FID bei der DFG gestellt. Das bedeutet zugleich, dass wir kurz vor dem Ende der aktuellen Projektlaufzeit stehen. Zeit für einen kurzen Rückblick und eine Vorausschau:

Der bereits im Frühjahr freigeschalteten Betaversion der CrossAsia Volltextsuche (Typ A), die als “geführte Suche” charakterisiert werden kann, wurde kürzlich eine zweite, mehr “explorative” Betaversion einer Volltextsuche zur Seite gestellt (Typ B). Zugänglich sind beide Suchen über unsere neue Einstiegsseite zur CrossAsia Volltextsuche. Die Suchen wurden zudem um weitere Inhalte ergänzt. So sind nun auch zahlreiche englischsprachige Texte aus Archivmaterialien enthalten, weitere vormoderne chinesische Texte – Lokalmonographien, das Siku quanshu und historische Materialien aus der Qing-Zeit – sowie ein kleines, aber wachsendes Paket an eBooks mit aktuellen chinesischsprachigen wissenschaftlichen Publikationen. Die Suche wird auch weiterhin kontinuierlich um neue Inhalte und Features ergänzt. Lesen Sie mehr zum aktuellen Stand der Volltextsuchen im Beitrag “Noch mehr Volltextsuche für alle!”. Wir würden uns über Ihre Eindrücke und Ihr Feedback zu den zwei Volltextsuchen freuen (gerne im Forum oder per E-Mail). Teilen Sie uns mit, welche Funktionalitäten aus Ihrer Sicht sinnvoll sind, welche fehlen und was wir noch besser machen können.

Im Laufe diesen Jahres haben wir begonnen, besondere Sammlungen und Sammlungssegmente innerhalb unserer Bestände in Form von “Themenportalen” vorzustellen und über die jeweiligen Recherchewege zu diesen bzw. die Nutzungsmöglichkeiten derselben zu informieren. Inzwischen sind bereits neun solcher Themenportale online. In den jüngsten zwei Präsentationen stellen wir das “Berlin-Kraków Projekt” vor, dessen Ziel eine virtuelle Rekonstruktion der alte Ostasiensammlung der Preußischen Staatsbibliothek ist, sowie die “Bibliothek Otsuka”, die Sammlung des marxistisch geprägten Wirtschaftswissenschaftlers und Dichters Ōtsuka Kinnosuke (1892-1977).

In den kommenden drei Jahren – vorbehaltlich einer Zusage seitens der DFG – wird der FID sich auf ausdrücklichen Wunsch aus der Fachcommunity hin über die aktuell laufenden Entwicklungen und Aktivitäten hinaus zwei neuen Kernthemen widmen:

Erstens ist der Aufbau einer Informations- und Beratungsstruktur für asienbezogene Forschungsdaten geplant. Hierbei sollen sowohl Anwendungsfragen seitens der Wissenschaft berücksichtigt werden, als auch Aktivitäten auf nationaler Ebene, wie beispielsweise von RADAR und DARIAH-DE sowie die Empfehlungen des Rats für Informationsinfrastrukturen (RfII) zu Fragen im Bereich Forschungsdaten, Forschungsdatenmanagement und Datenkuratierung. Zweitens ist der Ausbau des ITR als Infrastruktur für digitale Objekte in allen Formaten geplant. Hier ist das Ziel, Digitalisierungs- und Erschließungsprojekten auch anderer Institutionen eine Infrastruktur beispielsweise für die Metadatenerzeugung anzubieten. Mehr dazu erfahren Sie in den kommenden Monaten hier im Blog.

Anbei finden Sie auch wieder die wichtigsten Blogbeiträge der vergangenen Monate im aktuellen CrossAsia Newsletter zum Nachlesen:

Neu lizenzierte Datenbanken

Frauenzeitschriften Fujin kôron und Fujin gahô

JapanKnowledge mit neuen Inhalten

NKScholar und 스콜라 Scholar

Diaolong 雕龍 – Portal

China Comprehensive Gazetteers 中國綜合方誌庫

Area Studies: China and Southeast Asia sowie Area Studies: Japan

China: Culture and Society

Interessantes und neue Entwicklungen aus CrossAsia

Noch mehr Volltextsuche für alle!

Wo landen eigentlich die bibliografischen Daten der elektronischen Titel?

Neue Themenportale

Berlin-Kraków Projekt

“Bibliothek Otsuka”

CrossAsia-eBooks

‘Neue Hallesche Berichte’ online zugänglich – Kooperation zwischen den Franckeschen Stiftungen und CrossAsia-eBooks

“HerStory. Historical Scholarship between South Asia and Europe” – Festschrift zu Ehren von Professor Dr. Gita Dharampal-Frick

Seien Sie mit uns zusammen gespannt, wie es weitergeht und drücken Sie uns die Daumen für den FID-Antrag.

Viel Spaß beim Lesen des Newsletters wünscht Ihnen Ihr

CrossAsia-Team

Noch mehr Volltextsuche für alle!

/in Aktuelles, Fachinformationsdienst, ITR und Entwicklungen, Newsletter 17, Services/by Martina SiebertSeit April steht bereits die erste Version der CrossAsia Volltextsuche zur Verfügung. Wir hatten damals über das CrossAsia Integrierte TextRepositorium (ITR) berichtet, und die Suche als eine Spitze dieses sonst von außen nicht sichtbaren “Eisbergs” kurz vorgestellt. Seither ist viel passiert. Das ITR und die in die Volltextsuche eingebetteten Ressourcen sind kontinuierlich gewachsen und wir konnten jetzt auch eine zweite Variante der Volltextsuche freischalten. Zu beidem finden Sie mehr Details weiter unten. Ein wichtiger Punkt bei der Volltextsuche für uns ist, sie so anzubieten, dass sie *allen* Nutzer*innen zur Verfügung steht, also auch solchen, die keinen Zugang zu den jeweiligen Datenbanken haben bzw. deren Zugang nicht über CrossAsia ermöglicht wird. Damit fügt sich die Volltextsuche harmonisch in das Profil der eher “bibliographischen” CrossAsia Suche ein, die ebenfalls frei zur Verfügung steht.

Schnipsel und Links

Die Treffer in der CrossAsia Volltextsuche werden als sehr kurze und fragmentierte Textschnipsel ausgegeben. Nur so ist es möglich, die Suche für alle zu öffnen und dabei die für diese Ressoucen vereinbarten Lizenzbedingungen zu wahren. Auch Nutzer*innen ohne Zugang zu den jeweiligen Datenbanken wird damit die Möglichkeit gegeben, einen Eindruck zu gewinnen, welche Quellen u.U. relevant für die eigene Fragestellung sind. Über verschiedene Links in den Treffern gelangt man zur kompletten Quelle. Für authentifizierte CrossAsia-Nutzer*innen führt das ‘rot’ gefärbte Icon direkt zum Objekt im originalen Kontext der Datenbank; für Nutzer*innen mit anderen Zugangsmöglichkeiten – z.B. über den IP-Range ihrer Institution oder ein individuelles Login – wird parallel ein ‘graues’ Icon angeboten. “Direkt zur Quelle” bedeutet für die verschiedenen Ressoucen dann doch verschiedenes. In jedem Fall stellen wir möglichst treffgenaue Links zur Verfügung. D.h. wenn der Datenbankanbieter uns das ermöglicht, wird die entsprechende Seite angesteuert, in anderen Fällen gelangt man zumindest zum Buch oder Artikel und muß dort dann die im Treffer angegebene Seite (bzw. Imagenummer) aufschlagen. In einigen Fällen jedoch stehen nur Links zur jeweiligen Datenbank zur Verfügung. Hier ist der Weg dann etwas weiter bis zur Fundstelle (so aktuell z.B. der Fall für die People’s Daily und die Lokalmonographien der Erudition-Datenbank).

Noch mehr Volltexte für die Suche

Der Korpus an Texten, die in der CrossAsia Volltextsuche durchsucht werden können wächst kontinuierlich. Aktuell dominieren chinesische Texte und englische Texte mit Chinabezug, aber weitere Ressourcen, die auch für die Japan-, Korea- und weitere asienbezogene Forschung relevant sind, befinden sich bereits in der Pipeline. Aktuell können die Inhalte der folgenden, über CrossAsia lizenzierten Datenbanken recherchiert werden:

Darüberhinaus sind in die Volltextsuche einzelne lizenzierte Bände aus den Airiti und CNKI ebook-Portalen integriert, sowie ein Testsample an gedruckten Beständen, für die wir selbst mittels OCR einen Index erstellt haben. Zusammen sind das aktuell: 120 Tausend Titel (Buch- und Artikeltitel) mit über 13 Millionen Seiten. Das ist schon eine ziemlich große Eisbergspitze.

Noch mehr Suche für die Volltexte

Einigen Nutzer*innen ist die CrossAsia Volltextsuche Typ A mittlerweile schon vertraut. Jetzt haben wir ihr eine Volltextsuche Typ B zur Seite gestellt. Charakterisieren lassen sich die beiden als “geführte Suche” (Typ A) und “explorative Suche” (Typ B).

Typ A nimmt als Anker für die Suche Einheiten wie z.B. ein Buch oder eine Tagesausgabe der People’s Daily und verwendet die Anzahl der Seiten/Artikel mit Treffern darin als Kriterium für die Reihenfolge der Anzeige. Ein Buch mit mehr Seiten auf denen der Suchterm erscheint, wird also höher gerankt. Die “Anker” bzw. Bücher etc. werden im Suchergebnis in der linken Spalte in diesem Ranking angezeigt; wählt man ein Objekt dort aus, erscheinen die Seiten mit Treffern aus dem ausgewählten Objekt in der mittleren Spalte. Diese sind nach Seitenzahl geordnet. Mit Hilfe der Filter in der rechten Spalte kann man die Treffermenge dann weiter reduzieren bzw. fokusieren. Es wird in Typ A *nur* in den Inhalten der Seiten gesucht und diese Inhalte zu ihren jeweiligen Büchern o.ä. gebündelt ausgegeben.

Hier die Funktionen der drei Seitenbereiche von Typ A im Überblick:

Typ B behandelt alle Objekte gleichberechtigt. D.h. Bücher, Artikel oder Archivalien und die einzelnen Volltextseiten werden auf ihre Relevanz in Bezug auf den Suchterm vom Index bewertet und in der Reihenfolge dieser Bewertung (dem “score”) als Treffer ausgeliefert. Metadaten, Bescheibungen, Autorennamen, Volltexte – alles wird durchsucht und in bunt gemischter Reihe ausgegeben. Über Filter auf der linken Seite kann der Typ der Trefferobjekte gewählt werden (also ob nur Seiten oder nur Bücher bzw. Artikel und ihre Metadaten ausgeben werden sollen) oder auch Filter wie Jahr, subject u.ä. eingestellt werden. Dies kann wiederum nachträglich geschehen, in Typ B aber auch bevor ein Suchterm eingegeben wurde. Zu beachten hier ist, daß aktuell für Seiten keine inhaltlichen Filter zur Verfügung stehen. IE jenseits von Edge setzen die Filterfunktion nicht korrekt um.

Einen kurzen Überblick gibt auch die neue Einstiegsseite für die CrossAsia Volltextsuche. Mehr Informationen zu den jeweiligen Besonderheiten der beiden Such-Typen können über das “i” hinter den Suchschlitzen aufgerufen werden.

Und was kommt dann?

Beide Suchmodi lösen Schranken zwischen verschiedenen Quellenkorpora und Texttypen auf, die durch die individuellen Datenbankzugänge geschaffen wurden, und ermöglichen damit – so hoffen wir – neue, bessere Wege, sich einen Überblick über die Quellenlage zu verschaffen und das Umfeld eines Suchterminus in einem möglichst breiten Spektrum von Texten zu ergründen. Details aus verschiedenen Datenkorpora werden gemeinsam angezeigt und werden jenseits der von der Datenbank vorgegebenen Logik ansteuerbar. Das ist ein wichtiger, aber doch auch nur ein erster Schritt. Um sich in diesen großen Mengen an Text nicht zu verlieren, wollen wir gemeinsam mit unseren Nutzern überlegen, wie innovative Rechereche- und Zugangsmodi aussehen könnten. Um zudem diese große Menge an Text für neue Forschungsfragen in den digitalen Geisteswissenschaften zu erschließen, arbeiten wir an Schnittstellen, über die Projekte (große und individuelle) mit diesen Daten in Zukunft arbeiten können, aber auch an Wegen über ein pre-processing diese Texte nicht nur über die Metadaten ihrer bibliographischen Einheit zu charakterisieren, sondern auch “aus sich selbst heraus”, d.h. mit Hilfe von automatisierter Textanreicherung und statistischen Auswertungen von Kollokationen u.ä. weitere Formen von “Metadaten” zu generieren.

Über Hinweise, Feedback, Vorschläge, Kritik sind wir dankbar! Am besten direkt an x-asia@sbb.spk-berlin.de

(For a short English description of the CrossAsia Fulltext Search and the two types of searches please go to the entry page of CrossAsia Fulltext Search and the “i” next to the search slot in both versions of the search)

46. Konferenz des Arbeitskreises Japan-Bibliotheken

/in Veranstaltungen/by Ursula FlacheLesesaal Patente und Normen (SBB-PK/U. Flache)

Am 25. Oktober 2018 traf sich der Arbeitskreis Japan-Bibliotheken für seine 46. Konferenz an der Technischen Informationsbibliothek Hannover. Am Vormittag berichteten KAMIYA Nobutake und Ursula Flache gemeinsam von der EAJRS Konferenz 2018 in Kaunas/Litauen. Anschließend trug Ursula Flache nochmals den Sachstandsbericht zum FID Asien vom Japanologentag im August dieses Jahres vor, welcher den Titel „CrossAsia – der Fachinformationsdienst Asien als zentrale Anlaufstelle für wissenschaftliche Information in den Asienwissenschaften“ getragen hatte. Bei einer Führung lernten die TeilnehmerInnen nicht nur die verschiedenen Lesesäle und Magazinräume kennen, sondern natürlich auch das Regionalreferat Ostasien der TIB Hannover. Am Nachmittag begann die Konferenz mit einem Bericht von Ursula Flache über die informellen Gespräche bezüglich des Sôshin Sâbisu der National Diet Library, welche im Rahmen der EAJRS Konferenz in Kaunas geführt worden waren. Die Änderung des japanischen Urheberrechts ab Januar 2019 macht eine Teilnahme von ausländischen Bibliotheken am Sôshin Sâbisu möglich, der einen erweiterten Zugriff auf die digitalen Sammlungen der NDL bietet. Anschließend informierten die VertreterInnen der teilnehmenden Bibliotheken über die aktuelle Situation an ihren Einrichtungen. Testweise wurde die Tagung gleichzeitig als Video-Konferenz via Adobe Connect übertragen, um KollegInnen, die nicht persönlich anwesend sein konnten, eine Zuhören zu ermöglichen.