Die Sammlung Unschuld – chinesische medizinische Handschriften in der Staatsbibliothek

Verfasst von Cordula Gumbrecht und Martina Siebert

Wie bereits im Newsletter Nr. 3/2012 berichtet, konnte die Staatsbibliothek zu Berlin vor einigen Jahren die Sammlung Unschuld erwerben, eine Sammlung von 823 chinesischen medizinischen Handschriften, die in das 16. bis in die Mitte des 20. Jhs. datieren (weitere 58 Manuskripte derselben Sammlung sind im Bestand des Ethnologischen Museums, Staatliche Museen zu Berlin).

Jüngst sind nun weitere 121 Handschriften aus dem Bereich der traditionellen chinesischen Humanmedizin sowie 33 tiermedizinische Handschriften hinzugekommen. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, die weltweit umfangreichste Sammlung dieser Art hier kurz zu beschreiben und in den Kontext des Sinica-Bestandes der Staatsbibliothek zu stellen.

Der Sammler

Die Handschriften wurden über einen Zeitraum von vier Jahrzehnten durch den Sinologen und Medizinhistoriker Paul U. Unschuld in Ostasien erworben. Prof. Unschuld hatte von 1986 bis 2006 den Lehrstuhl für Geschichte der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne und leitet seit 2006 das Horst-Görtz-Stiftungsinstitut für Theorie, Geschichte und Ethik Chinesischer Lebenswissenschaften der Charité Berlin.

Datierung, Provenienz, Autoren

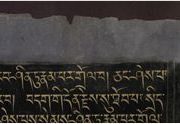

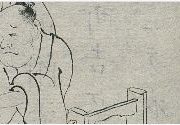

Einzelne Stücke aus der Sammlung sind bis zu 400 Jahre alt (z.B. 小兒推拿秘訹, Slg. Unschuld 8567; 靈樞內經, Slg. Unschuld 8728; 藥性歌訣, Slg. Unschuld 8720), die Mehrheit der Handschriften datiert jedoch in das 19. bzw. 20. Jahrhundert. Die Texte sind regional überwiegend in China zu verorten, einige von ihnen beziehen sich speziell auf Nordchina (鬼子翻語書, Slg. Unschuld 8017; 外科遍正法, Slg. Unschuld 8042; 濟世良方, Slg. Unschuld 8045; 良方集要, Slg. Unschuld 8046). Die Autoren bzw. Schreiber waren Ärzte, Apotheker, Medizinstudenten, Gelehrte, Wanderärzte, Magier, Volks- und Laienheiler und interessierte Privatleute. Die Texte wurden meist für den persönlichen Gebrauch angefertigt und waren in der Regel nicht zur Veröffentlichung bestimmt.

Inhalt

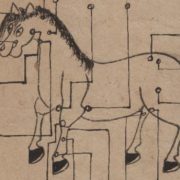

Etwa ein Drittel der Manuskripte sind Exzerpte aus gedruckten Büchern, wobei nur wenige der Autoren Angaben machen, aus welchen Büchern kopiert wurde. Daneben finden sich Zusammenstellungen von Rezepten, Drogenbeschreibungen und anderen therapeutischen Techniken wie Akupunktur und Massage (z.B. 針灸擇要, Slg. Unschuld 8566; 吳氏家藏推拿法, Slg. Unschuld 8350), zum Teil mit persönlichen Kommentaren hinsichtlich ihrer Nützlichkeit. Magische Techniken, Amulette und Beschwörungen bilden einen anderen wichtigen Teil (祝由書, Slg. Unschuld 8650; 法病書, Slg. Unschuld 8554; 道法積中, Slg. Unschuld 8239). Die Sammlung enthält aber auch Texte nicht-medizinischen Inhalts wie Verträge (雜選配本, Slg. Unschuld 8066; 驗方記擇, Slg. Unschuld 8162; 家藏醫藥抄本, Slg. Unschuld 8164, 簡易良方, Slg. Unschuld 8573), Einladungen zu Hochzeiten (總記錄. 萬種囊, Slg. Unschuld 8219), sowie pharmakologische Lehropern (z.B. 草木春秋, Slg. Unschuld 8095).

Der Großteil der Exzerpte aus gedruckten Büchern – keine der Handschriften stellt eine vollständige Kopie eines solchen dar – stammt aus zwei Kategorien von Titeln, zum einen aus Einführungen in die klinische Praxis und deren praktischer Anwendung, zum anderen aus Büchern, die zwar gedruckt wurden, aber in nur wenigen Kopien zirkulierten. Als der meist zitierte Text in den Manuskripten in Berlin lässt sich das Yizong jinjian 醫宗金鑒 („Golden mirror of medicine“) ausmachen (s. Chinese traditional healing : the Berlin collections of manuscript volumes, edited by Unschuld and Zheng, p.4). In diesem enzyklopädisch angelegten Werk hat Wu Qian 吳謙 (1689-1748) Wissen aus allen klinischen Kategorien in einfacher Sprache zusammengestellt. Die Berliner Manuskripte kopieren aus dem Werk zumeist jene Abteilungen, die als am nützlichsten in der therapeutischen Anwendung betrachtet wurden, nämlich: Akupunktur, Pocken, frauentypische Beschwerden, Pädiatrie und Äußere Medizin. In den Manuskripten finden sich auch Exzerpte aus äußerst raren Werken, wie z.B. Gao Rushans 高如山 Xianchuan douzhen qishu 仙傳痘疹奇書 („Extraordinary book on smallpox, transmitted by immortals“) von 1598, das in nur wenigen Exemplaren gedruckt wurde (Slg. Unschuld 48019, Bd. im Besitz des Ethnologischen Museums, Staatliche Museen zu Berlin). Mit der Handschrift Slg. Unschuld 8101 ist der Text des Michuan hou ke 秘傳喉科 („Secretly transmitted laryngology“) erhalten, eines Manuskripts, das in der Familie eines Qing-zeitlichen Spezialisten für Halskrankheiten von Generation zu Generation weitergegeben, aber nie gedruckt wurde, und damit heute ein Unikat darstellt.

Paul U. Unschuld und Zheng Jinsheng haben in ihrem Katalog zur Sammlung (Chinese traditional healing : the Berlin collections of manuscript volumes from the 16th through the early 20th century. Leiden u.a.: Brill 2012, vol. 1, p.17) den Inhalt der 881 Manuskripte wie folgt aufgeschlüsselt: Rezepte bilden mit mehr als einem Drittel aller Titel die größte Kategorie (311 reine Rezeptsammlungen + 36 neben anderem auch Rezepte). Insgesamt sind 52.490 Rezepte verzeichnet. Gefolgt wird diese dominante Gruppe von Titeln zur Pädiatrie, hier speziell zu Pocken, Massage (tuina 推拿) und Ätztherapie (82+3 Titel), zur Puls- und Zungendiagnose (52+9), zu Materia Medica (bencao 本草) (50+13), zur Gynäkologie (52), zur Äußeren Medizin (47+2) etc. Die Dominanz von Rezepten weist auf eine Nutzung durch die Allgemeinbevölkerung hin, denn pharmazeutische Rezepte boten den Vorteil, dass sie direkt angewandt werden konnten, ohne dass erst therapeutische Techniken erlernt werden mussten. Wichtig war einzig, dass die Rezepte aus verlässlicher Quelle stammten. Oftmals wurden Rezepte in Versform geschrieben, da sie so einfacher zu memorieren waren (siehe z.B. 醫方抄本, Slg. Unschuld 8170; 藥性歌括, Slg. Unschuld 8214; 李東垣先生藥性賦, Slg. Unschuld 8226).

Schreibmaterial, Bindung, Formate

Die meisten der Manuskripte sind auf Papier eher schlechter Qualität geschrieben. Seidenpapier, das für Ming-zeitliche Handschriften typische Papier, ist hier eher selten anzutreffen. Die Mehrzahl der Texte findet sich auf dem für die Qing-Zeit typischen Bambuspapier, auf grobem, robustem Papier aus Reisstroh (藥性歌括, Slg. Unschuld 8214) oder auf wahrscheinlich von den Schreibern selbst hergestelltem Papier. Viele der Manuskripte weisen eine primitive Bindung auf, oftmals wurden lediglich Papierfäden durch zwei oder drei Löcher gezogen (z.B. 五官科用藥手册, Slg. Unschuld 8005; 醫藥歌賦, Slg. Unschuld 8008). Das Format beträgt gewöhnlich – in Anlehnung an gedruckte Bücher – 20 bis 25 x 10 bis 15 cm. Einige Manuskripte sind auf langen, zu Leporellos gefalteten Papierbögen geschrieben. Dieses Format war für Wanderärzte und -heiler von größerer Zweckmäßigkeit, da sie leicht auf der gewünschten Seite aufgeschlagen, aber auch entfaltet werden konnten und so schnell als Ganzes erfassbar waren, z.B. im Fall von Arzneimittellisten. Die Titel haben Taschenformat und sind zum Schutz in Schubern aus mit blauem Stoff bezogener Pappe verstaut (z.B. 幼科摘要, Slg. Unschuld 8422). Des Weiteren finden sich unter den Berliner Manuskripten sieben Rollen, ein für medizinische Texte eher seltenes Format (z.B. 醫方卷子之一至之七, Slg. Unschuld 8255-8261).

Was macht die Sammlung so einzigartig?

Die große Mehrheit der Texte zu chinesischer Medizin in chinesischen Bibliotheken sind gedruckte Bücher. Den für den Gebrauch bestimmten medizinischen Handschriften wurde keine große Wertschätzung entgegen gebracht. Auch in chinesischen Antiquariaten trifft man nur sporadisch auf dieses Schrifttum, da auch hier ein vor allem bibliophil orientierter Markt bedient wird. Wenn überhaupt, werden Manuskripte dieser Art an Straßenständen und auf Flohmärkten angeboten. Chinesische Forschung zur traditionellen Medizin arbeitet nach Aussage von Paul U. Unschuld bislang kaum mit Manuskripten, obwohl diese Literatur einer breiteren und vielschichtigen Autorenschaft entstammt als die gedruckte und sie daher einen neuartigen Zugang zur therapeutischen Praxis im traditionellen China ermöglicht.

Katalog, Titelnachweis, weitere Quellen und weiterführende Literatur im Bestand der Staatsbibliothek

Die Sammlung ist bereits erschlossen in dem vom Sammler selbst in Zusammenarbeit mit Zheng Jinsheng herausgegebenen Katalog Chinese traditional healing. The Berlin collections of manuscript volumes from the 16th through the early 20th century. 3 Bde. Leiden u.a.: Brill 2012. Band 1 enthält eine umfassende Einführung in die Sammlung sowie zahlreiche Indizes, u. a. zur einschlägigen Terminologie, Band 2 und 3 geben die genaue Beschreibung der Manuskripte wieder (Mss. 8001-8449 bzw. 8450-48963). Der Katalog kann im Ostasienlesesaal der Staatsbibliothek unter der Signatur OLS Bb OA chin 50 eingesehen werden.

Zudem sind sämtliche Manuskripte im Online-Katalog der Ostasienabteilung nachgewiesen. Die tiermedizinischen Handschriften können mit einer Suche nach „Sammlung Unschuld/Ramey“ gemeinsam aufgerufen werden. Manuskripte mit dem Standortvermerk „Band im Besitz des Ethnologischen Museums, Staatliche Museen zu Berlin“ sind hier ebenfalls nachgewiesen, können jedoch nur im Ethnologischen Museum eingesehen werden.

338 Titel der Sammlung wurden bereits digitalisiert und sind über den Katalog oder direkt in den Digitalisierten Sammlungen der Staatsbibliothek zugänglich.

Die Digitale Sammlung der Staatsbibliothek, CrossAsia und die gedruckten Bestände der Sinica-Sammlung der Ostasienabteilung bieten zahlreiche weitere hilfreiche Ressourcen für die Arbeit mit der Sammlung oder allgemein zur traditionellen chinesischen Medizin. Neben den medizinischen Titeln in Datenbanken wie der Scripta sinica und der Jiben gujiku – beide verfügen über einen Zugriff nach Kategorie, i.e. 子部:醫家 bzw. 哲科庫:醫學類 – bietet CrossAsia auch Zugriff auf Apabi 中医古籍库 : Ancient Books of Traditional Chinese Medicine, eine Datenbank mit 255 Titeln (Drucke und Manuskripte) in über 1.600 Bänden. Titel der Jiben gujiku und Apabi Datenbank können auch direkt über den Ostasien-OPAC recherchiert werden.

An wichtigen digitalisierten Quellen finden sich in der Sinica-Sammlung der Ostasienabteilung folgende zwei rare Werke: Liu Wentai 劉文泰, Bencao pinhui jingyao 本草品彙精要 42 卷, Vorwort 1505, eine illustrierte handschriftliche Pharmacopoeia, verfasst im Kaiserlichen Medizinischen Institut der Ming (Sign.: Libri sin. Hirth Ms. 2, abrufbar in den Digitalen Sammlungen).

Ri Jichin 李 时珍, Bencao gangmu 本草綱目 52巻, [京都] : 野田弥次右衛門寛永 14 [=1637], die erste in Japan gedruckte Ausgabe des Bencao Gangmu mit in Japan geschnittenen Druckstöcken nach einer chinesischen Vorlage (Sign.: Libri sin. 102/107, abrufbar in den Digitalen Sammlungen).

Zu weiterführender Literatur gelangt man in Chinamaxx durch Anklicken der Systemstelle yiyao weisheng 医药卫生 und anschließend der Untergruppe Zhongguo yixue 中国医学 zu 17 Abteilungen innerhalb der chinesischen Medizin, die wiederum jede für sich mehrere hundert Titel versammelt. Im OPAC der Ostasienabteilung lassen sich relevante Titel mittels der Systemstelle für chinesische Medizin R2 und den dazugehörigen Untergruppen der Klassifikation für chinesische Bibliotheken (Zhongguo tushuguan fenleifa 中国图书馆分类法) oder auch mit einschlägigen Schlagwörtern wie zhongyi 中医, zhongyi dianji 中医典籍 etc. finden. Hierfür in der OPAC-Suche „Klassifikation“ bzw. „Alle Wörter“ auswählen.

Eine Stätte des Weltkulturerbes und berühmt für ihre Kunstschätze sind die 492 Mogao-Grotten 莫高窟, etwa 25 km südöstlich vom Ort Dunhuang gelegen, an der Verzweigung der historischen nördlichen und südlichen Seidenstraßen. Ihre buddhistischen Höhlentempel bilden ein natürliches Kunst-museum mit Wandmalereien, Plastiken und architektonischen Denkmälern. Sie verzeichnen die Chronik eines Jahrtausends kulturellen Austausches über die Seidenstraße(n) zwischen China, Indien, Persien, dem gräkorömischen Reich und Zentralasien.

Eine Stätte des Weltkulturerbes und berühmt für ihre Kunstschätze sind die 492 Mogao-Grotten 莫高窟, etwa 25 km südöstlich vom Ort Dunhuang gelegen, an der Verzweigung der historischen nördlichen und südlichen Seidenstraßen. Ihre buddhistischen Höhlentempel bilden ein natürliches Kunst-museum mit Wandmalereien, Plastiken und architektonischen Denkmälern. Sie verzeichnen die Chronik eines Jahrtausends kulturellen Austausches über die Seidenstraße(n) zwischen China, Indien, Persien, dem gräkorömischen Reich und Zentralasien.