Wiedererwerbung der Druckausgabe der Dayak-Bibel von 1858

Im Februar 2017 konnte die Staatsbibliothek einen Kriegsverlust ersetzen, der auch in anderer Hinsicht den Bestand der Bibliothek bereichert.

Alles begann 1840 mit der Reise von August Hardeland zu der bis dahin nur wenig erschlossenen „Ausseninsel“ Borneo, genauer zu den indigenen Stämmen der Ngaju-Dayak in Zentral-/Süd-Borneo. Niederländisch-Indien konzentrierte sich zu dieser Zeit hauptsächlich auf die Insel Java, und erst langsam wurden weitere Inseln des Archipels dem Kolonialreich einverleibt.

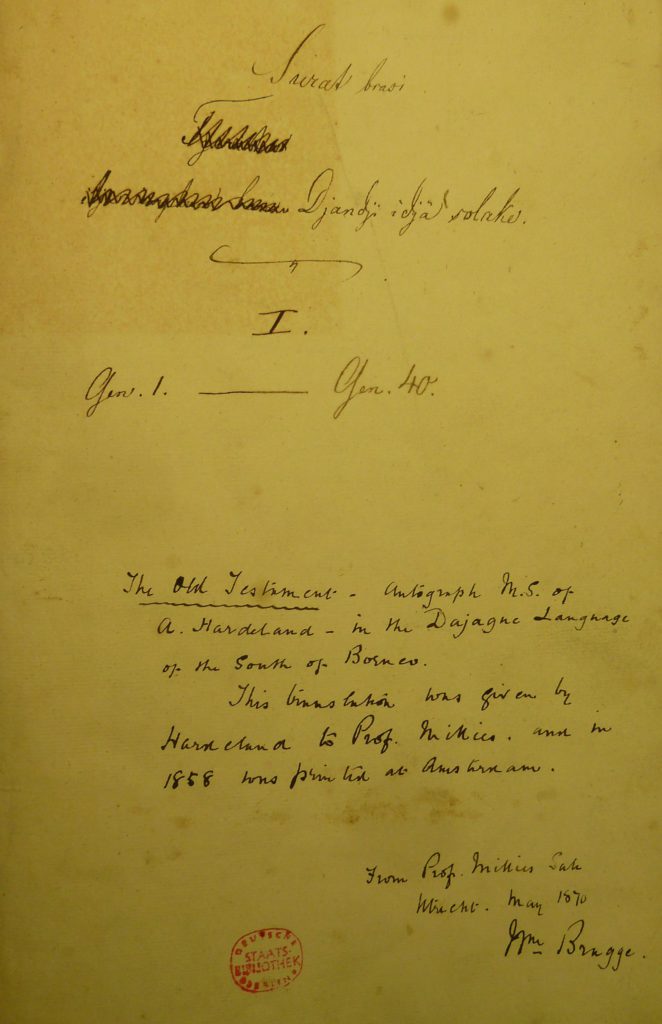

Der in Kirchenkreisen nicht unumstrittene Hardeland (s. „Hardelandkonflikt“) war für die Rheinische Mission als Missionar tätig. Einem neuen Ansatz seiner Missionsgesellschaft folgend, sollte er sich auf Borneo u.a. um die Ausbildung von „Nationalgehülfen“, also von einheimischen Hilfslehrern, kümmern. Zusammen mit Friedrich Becker fertigte er eine Übersetzung des Neuen Testaments in die dortige Lokalsprache an, und nach Beckers Tod im Jahre 1849 im Alleingang eine Übersetzung des Alten Testaments (Surat brasi Djandji idjä solake). Da die Ngaju-Dayak keine Schrift hatten, benutzte Hardeland das lateinische Alphabet. Er fertigte auf die Drucklegung ausgerichtete, eigenhändige Manuskripte an. Nach seiner Rückkehr nach Europa wurde anhand dieser Vorlage eine Druckfassung des Alten und Neuen Testaments 1858 in Amsterdam besorgt. Ein Jahr später reiste Hardeland erneut als Missionar nach Südafrika – und nahm dabei seine Manuskripte mit, wie man dem Autograph entnehmen kann:

Auf dem Schmutzblatt der Handschrift ist folgender Vermerk eingeklebt: „Het eigenhandig Handschrift van Aug. Hardeland. Zijne vertaling van het Oude testament in de taal der Dajaks van Zuid-Borneo. Bij zijn vertrek van Z.O. Afrika ten geschenk gegeven aan Millies“.

Auf Seite 1 dann folgender Eintrag: „This translation was given by Hardeland to Prof. Millies, and in 1858 was printed at Amsterdam. From Prof. Millies … , Utrecht. May 1870…Brugge“.

Dieser 309seitige Autograph des Alten Testaments fand seinen Weg in die Bestände der Staatsbibliothek und wird unter der Signatur Ms. or. fol. 4319 im Handschriftenmagazin der Orientabteilung aufbewahrt.

Besitzt eine Bibliothek einen solchen Autograph, der auch noch als Basis zur Drucklegung diente, so ist es nur verständlich, dass auch dieser Druck zu den Beständen gehören sollte. Bis zum 2. Weltkrieg waren zwei Exemplare des zweibändigen Druckwerks des Alten Testaments in der damals noch Preußischen Staatsbibliothek verzeichnet – danach werden sie als Kriegsverlust geführt. Der Autograf selbst kam erst zu DDR-Zeiten in den Bestand der Deutschen Staatsbibliothek (Berlin-Ost), und erhielt daher nach der Wiedervereinigung die Akzessionsnummer acc.ms.or.1991.38. Jetzt ist es gelungen, diese Druckausgaben antiquarisch in den Niederlanden zu erwerben, sodass Autograph und Druck (Signatur 4 A 55114-1 und -2) wieder unter einem „Bibliotheksdach“ vereint sind.

Ms. or. fol. 4319, S. 1

Quellen und weiterführende Literatur:

Karl Böhmer: Beobachtungen zu den ersten Hermannsburger Missionarskursen im Hardelandkonflikt. in: Jobst Reller: Ausbildung für Mission: Das Missionsseminar Hermannsburg von 1849 bis 2012. LIT Verlag Münster 2016, S. 149-164;

Jan Lodewyk Swellengrebel: In Leijdeckers voetspoor : anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de indonesische talen. in: Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. Teil I: 1820-1900. Leiden: Brill, 1974, 68.

Bildquelle: Carl Schwaner: Borneo. Beschrijving van het stroomgebied van den Barito en reizen langs eenige voorname rivieren van het zuid-oostelijk gedeelte van dat eiland door Dr. C. A. L. M. Schwaner. Amsterdam, 1854. Titelbild von Band 2. (nach Auguste van Pers und Heinrich von Gaffron, lithographiert bei C. W. Mieling).